インタビュー音声の文字起こしをしてみたいと思っています。

インタビューを文字起こしするときに知っておいたほうがよいことを教えてください。

わかりました。

インタビュー音源には、インタビューならではの特徴があります。

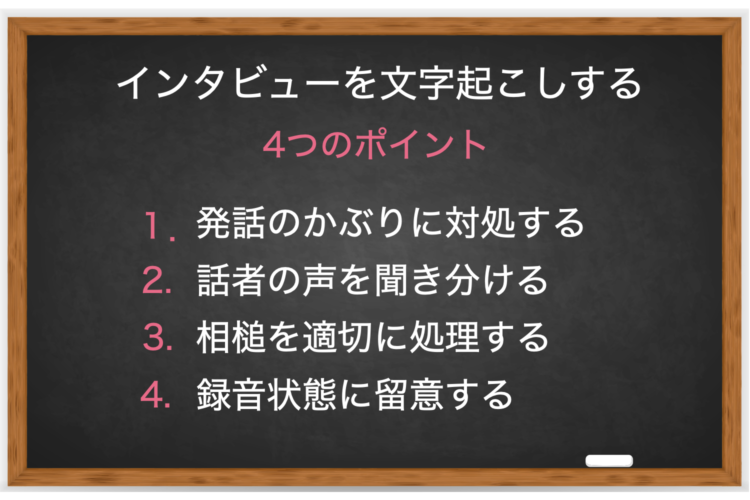

特徴をふまえて、4つのポイントを知っておくとよいでしょう。

インタビューは聞き手と話し手がいるため、「相槌が重なりがちなこと」「話者の声がかぶってしまうこと」など、気をつけるポイントがあります。

今回は、インタビューを文字起こしするときのやり方4つのポイントをわかりやすく解説いたします。

目次

インタビューを文字起こしするとは

インタビューは、聞き手(インタビュアー)が話し手(インタビュイー)から話しを伺う形式で行われます。

1対1のインタビューばかりではありません。どちらかが複数であったり、両方が複数である場合があります。

文字起こしでは、このインタビュー音声を聞き、文章データを作成します。

文字起こしで作成した文章データは、次の目的に活用されます。

- 記事作成

- 番組制作

- 論文

- 研究資料 など

もちろん、文字起こしを行わず、音源を聞いて直接記事や資料を作成することもできます。

しかし、音源を聞きながら、直接、記事を作成するのは難しいです。

インタビュー音源は、発話のかぶりや音声が不明瞭な部分もあるためです。

文字起こしをして文章データを作成してあれば、内容が視覚化されているため、中身をすぐに確認できます。

発話のかぶりなども直してあるため、スムーズに理解できます。

文字起こしがしてあれば、記事の構成を考えて、必要部分をピックアップしてストーリー化し、感動的な記事に仕上げることも容易です。

インタビュー音源の特徴

インタビューでは、聞き手と話し手がいるのがわかりました。

ほかにもインタビュー音源ならではの特徴はありますか?

講演などの単独トークに比べて、インタビュー音源には4つの特徴があります。

次の特徴に注意しながら文字起こしを行う必要があります。

- 発話者の声がかぶる

- 発話者の声の聞き分けが難しいことがある

- 相槌が多い

- 録音状態が悪い場合もある

インタビューは、聞き手が話し手に質問する形式です。複数人で話すことによって生じる特徴があり、それが上記です。

録音状態が悪い場合があるのは、カフェなど、ざわついた店内で録音することもあるためです。

それでは、これらの特徴をふまえて、インタビューを文字起こしするときに注意すべきポイントを見ていきましょう。

インタビューを文字起こしする4つのポイント【例文で解説】

インタビュー音源を文字起こしするときには、インタビュー音源ならではの4つのポイントがあります。

詳しく見ていきましょう。

ポイント1. 発話のかぶりに対処する

インタビュー音源を聞くと、会話がかぶっていることがあります。

発言者の最後の言葉に相槌がかぶってしまったり、話し終わるのを待たずに次の言葉が始まってしまったりということは珍しくありません。

その場合、次のように対処します。

・話しの流れに沿った発話を生かす

・重要な言葉を生かす

・判断がつかなければ話し手の言葉を生かす

例文で確認してみましょう。

【例文:発話がかぶったままの例】

B(話し手):大切な試験ではプレッシャーはかかりますよ。それは仕方ないことです。

A(聞き手):仕方ない?

B(話し手):だから、そこで、気持ちをどうするかですが…。

A(聞き手):気持ちを強く持つということですか?

B(話し手):うーん。特別なことをしようと強い気持ちで意気込むのではなくて、いつもと同じことをするんです。

できるだけ平常心で目標に集中します。

発話がかぶったままでは、わかりにくいです。

そこで、かぶりを修正し、話しの流れがスムーズになるように文章化します。

【例文:流れが途切れないように起こす】

B(話し手):大切な試験ではプレッシャーはかかりますよ。それは仕方ないことです。

A(聞き手):仕方ない?

B(話し手):だから、そこで、気持ちをどうするかです。

特別なことをしようと強い気持ちで意気込むのではなくて、いつもを同じことをするんです。

できるだけ平常心で目標に集中します。

前者の、発話がかぶったままの例文では、かぶった箇所を「…。」で表記しています。

後者の例文では、流れが途切れないように、かぶっていた聞き手の質問を削除し、話し手の言葉を優先しました。

かぶっている箇所は、流れに不要な言葉の方を削除すると、スムーズに読みやすくなります。

ただし、「素起こし」など、全てを文字にする指定がある場合は、それに従います。

ポイント2. 話者の声を聞き分ける

インタビューでは、聞き手と話し手がいます。1対1のこともあれば、複数のこともあります。

たとえ、聞き手と話し手の2名であっても、どちらが発話しているのかわからなくなってしまうことがあります。

対策を教えてください。

次のように対策します。

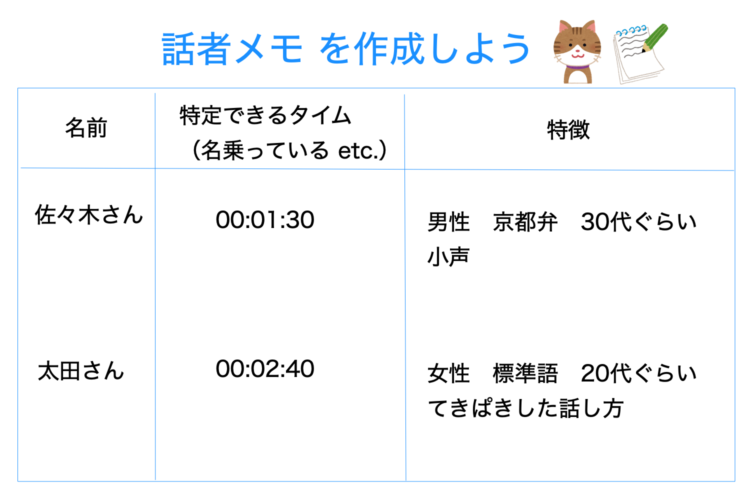

- 名乗っている部分の時間をメモする

- 各人の名前と、特徴・イントネーション・話し方をメモする

音声データの始めのほうで、名乗られていることが多いものです。

名前だけでなく、時間や話者の手がかりとなる特徴をできるだけ多くメモしておきましょう。

【例:名乗っている箇所をメモをする】

音声:こんにちは。パティシエの佐々木と申します。今日はよろしくお願いします。

↓メモ

「佐々木さん 00:01:30」

文字起こしをしていて、話者の特定が難しくなったときに、この、名乗っている部分に戻って聞き直します。

【例:各人の特徴・イントネーション・話し方をメモする】

佐々木さん: 男性 京都弁 30代ぐらい 小声

大田さん: 女性 標準語 20代ぐらい てきぱきした話し方

池上さん: 女性 標準語だがときどき東北のイントネーションが入る 20代ぐらい 張りのある声

名乗っている付近の音声から、話者の特徴・イントネーション・話し方をメモしておきます。

話者の特定が難しくなったときに、イントネーションなどが手がかりになることがあります。

「えっと…」など、話し始めるときの口癖があれば、そちらもメモしておきましょう。

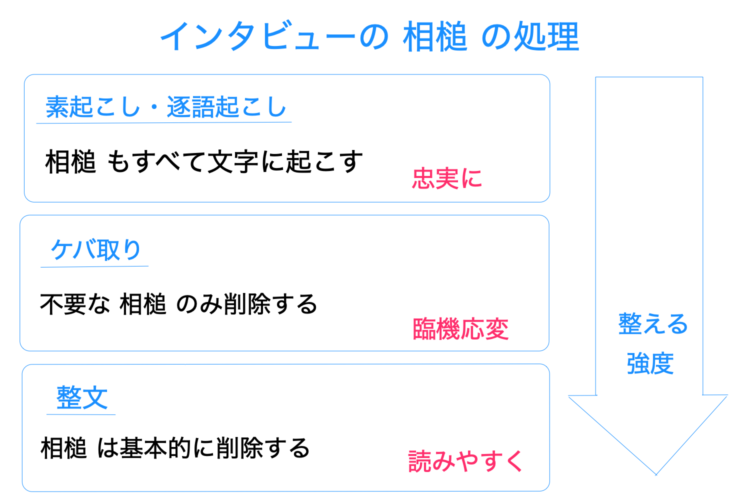

ポイント3. 相槌を適切に処理する

インタビューでは、相槌が多いようですが、注意点はありますか?

確かに、インタビューではどうしても相槌が多くなりがちです。

ほとんどの場合、不要な相槌はケバとして削除します。

相槌があまりにも多いと、会話が読みにくく、話者の意図を理解する妨げとなってしまうためです。

【例文:相槌をそのまま起こした文章】

聞き手: はい、今回は◯◯さんの優勝秘話に興味を持ち、インタビューをお願いしました。

話し手: はい、はい、◯◯です。よろしくお願いします。

聞き手: はい、ボクシングに転身されるまでは公務員をされていたそうですね。えー、ボクシングをはじめた経緯をお聞かせください。

話し手: ああ。そうですね。小さい頃からボクシングは好きだったんですよね。そう。でも当時はそんなにボクシングジムなんてなかったでしょ。

聞き手: そうそう。

話し手:だから、小さい頃からボクシングをやる環境はなかったんですよ。

聞き手:ほう。

話し手:それで、普通に部活でサッカーをやっていて、就職は地元の市役所に。

インタビューの会話では必要な相槌も、文章にすると不要な言葉となって読みにくくなってしまうものです。

それでは、例文から、不要な相槌を削除してみましょう。

【例文:相槌を削除した文章】

聞き手: 今回は◯◯さんの優勝秘話に興味を持ち、インタビューをお願いしました。

話し手: ◯◯です。よろしくお願いします。

聞き手: ボクシングに転身されるまでは公務員をされていたそうですね。ボクシングをはじめた経緯をお聞かせください。

話し手: 小さい頃からボクシングは好きだったんですよね。でも、当時はそんなにボクシングジムなんてなかったでしょ。

だから、小さい頃からボクシングをやる環境はなかったんですよ。

それで、普通に部活でサッカーをやっていて、就職は地元の市役所に。

不要な相槌を削除したことで、ずいぶん読みやすくなります。

ただし、ただの相槌ではなく、肯定の返事である場合には、削除せずに文字に起こします。

【例:肯定の返事は文字に起こす】

佐々木さん: 新しいメニューを作るときにはお客様に寄り添う物が何かを考えますよね?

池上さん: はい、そうですね。

佐々木さん: 価格設定も、お客様に寄り添う価格でないと、ヒットは難しいですよ、はい。

例文には、肯定の返事と、ただの相槌があります。

- 肯定の返事 : はい、そうですね(池上さん)

- ただの相槌 : はい(佐々木さん)

佐々木さんの「はい」は、自分の発言の確認のための自己相槌です。会話の内容と関係ないため、ケバとして削除します。

一方、池上さんの「はい、そうですね」は、肯定の返事であるため、この場合は削除せずに文字に起こします。

「はい」「うん」などは、ただの相槌なのか、肯定の返事なのか、判断する必要があります。

記事ブログ内に、相槌について詳しく解説した記事があります。こちらも、ぜひ、お役立てください!↓

ポイント4. 録音状態に留意する

インタビュー音源は、録音状態が悪く、音声が聞き取りにくいことがあります。

たとえば、カフェでインタビューをすると、周囲の騒音が入ってしまい、会話が聞き取りにくいことがあります。

また、聞き手と話し手の間に録音機器を置くと、どちらの声も聞き取りにくいこともあります。

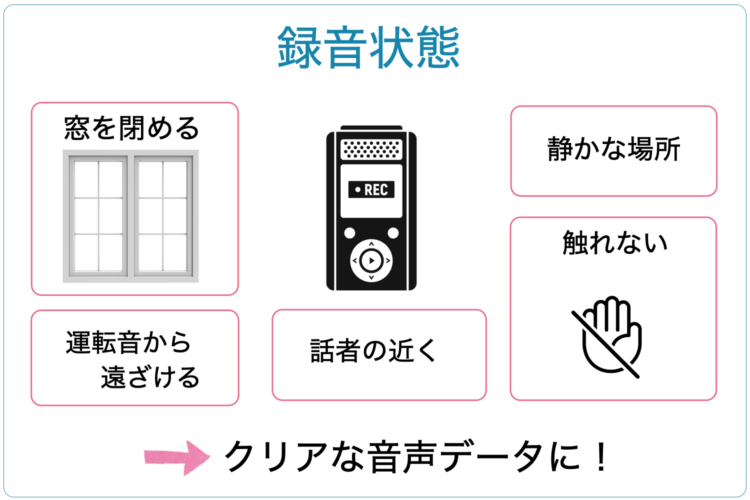

録音時には、次のことに配慮しましょう。

- 周辺が静かな場所を選ぶ

- できたら窓を閉める

- 録音機器(ICレコーダーなど)を発話者の近くに設置する

- 録音機器を運転音がする物(エアコンなど)から遠ざけて設置する

- 録音中、ICレコーダーに触れない

インタビューの場になると、ほかにも確認することがあり、うっかりしてしまうこともあります。

音声を聞き取りやすく録音するための気配りを忘れないようにしましょう。

可能であれば、録音時に動画も撮影しておきましょう。

誰が発言しているのかがわかり、ニュアンスや言葉の意味も理解しやすいでしょう。

記事ブログ内に、聞き取りにくい音声データへの対処方法や、聞き取りやすくするための方法を解説した記事があります。こちらも、ぜひ、ご覧ください↓

インタビューをアプリで自動文字起こしできる?

ちょっとしたインタビューなら、アプリで自動文字起こしできないでしょうか。

それは難しいです。

まず、音声アプリで正確にテキスト化するなら、スマホに至近距離でクリアに話す必要があります。

インタビューの場でそれをするのは不自然でしょう。

また、録音音声のすべてを、アプリで正確にテキスト化することはできません。

Googleドキュメントで文字を起こせるか

それでは、オフィスソフトの一つであるGoogleドキュメントで文字起こしできるでしょうか。

ある程度は可能ですが、完璧ではないため、細かいチェックと修正が必要です。

次の手順で行います。

【Googleドキュメントで音声をテキスト化する】

Google Drive

↓

Googleドキュメント

↓

ツール

↓

音声入力

↓

マイクのアイコンをクリックする

↓

音声ファイルを再生する

↓

再生音声がテキスト化される

句読点や改行は後から手入力しなければなりません。

あくまで、文字起こしの補助として使用するのがよいでしょう。

インタビューを文字起こしすると内容がわかりやすくなる

文字起こし原稿を作成しなくても、音源を聞いて、直接記事や論文を書くこともできます。

なぜ、さまざまな労力をかけてインタビューを文字起こしするのでしょう。

それは、インタビュー音源の特性上、音声を聞きながらすぐに記事にするのが難しいためです。

インタビューでは、話者の音声がかぶったり、頻繁な相槌で流れがわかりにくかったりと、独特の聞き取りにくさがあります。

文字起こしでは、話者の音声のかぶりや相槌をきれいに直し、録音状態の悪い部分もある程度聞き取って文章データにします。

文字起こしで仕上げた原稿をもとにすれば、記事作成や論文の引用などをスムーズに行えるという利点があります。

【インタビューを文字起こしするメリット】

- 文章データなら必要な情報を見つけやすい

- 話し手の意図もわかりやすくなるため、記事作成しやすい

上記の利点も考えると、どの程度まで整えることが求められているのかも自ずと見えてきます。

「文字起こしを依頼してよかった」と思っていただけるよう、インタビューの発言を的確に伝えながら、適宜整えてわかりやすくした原稿を仕上げていきましょう。

ポイントをおさえてインタビューを文字に起こそう

インタビューは「聞き手と話し手がいる形式」の音声です。

その形式の特徴から、単独の講演やスピーチとは異なる工夫が必要です。

インタビューを文字起こしするときには、ご紹介したポイントをお役立てください。

インタビューの言葉をそのまま残す「素起こし」から、読みやすく整える「整文」まで、起こし方のバリエーションにも対応できるようになりましょう。

参考文献:廿里美「文字起こし&テープ起こし即戦力ドリル」株式会社エフスタイル