突然ですが、日本語には前置詞がある?ない?

答えは「ない」です。

※前置詞とは、英語でいう「in」「of」「to」といったもの。

なんとなく文章の読み書きは出来ても、こういった事を細かく知っているかと問われると、不安な方も多いのではないでしょうか。

文型ってなに?

ことばの単位とは?

文節とは?

「自立語」と「付属語」とは?

10種類の「品詞」とは?

こそあどことばとは?

この記事を読んでいただければ、日本語がどんな形で成り立っているかの基礎を雰囲気だけでも掴んで頂けると思っています。良い記事作成の参考にして頂けると幸いです。

目次

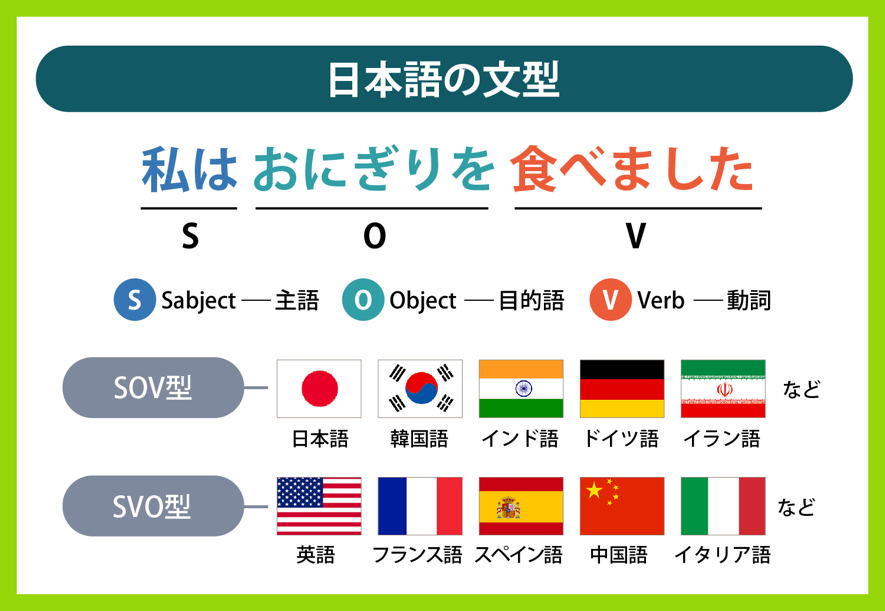

日本語の文型はSOV

全ての言語には必ず語順というものがあり、この語順は文法の基礎となるものです。

この語順の違いは「文型」と言う形で表されていて、世界にある言語のほとんどは2つの文型に分けることができます。

日本語や韓国語をはじめとする言語の45%の文型は「SOV」型で、英語やフランス語などは「SVO」型です。

例えば韓国語を習得しようとした場合、SVO型の言語が多いヨーロッパ人よりも、同じSOV型を話す日本人の方が習得が早いと言われているほど、文型は言語を習得する上で重要な基礎となりますので、まずは「日本語の基本形はSOV」であることを覚えておきましょう。

ただし、日本語は動詞さえ最後に置くことを守れば、目的語を主語の前に持ってくることも可能で、数ある言語の中ではかなり自由度の高い言語といえます。

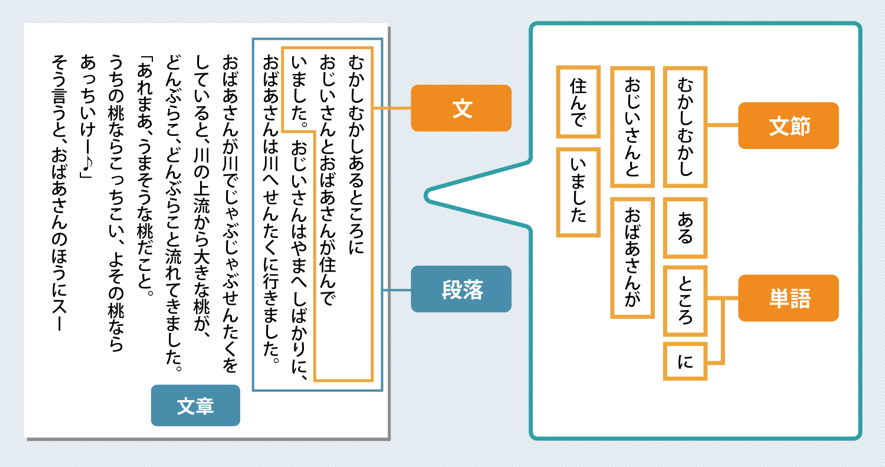

ことばの単位

「文」と「文章」は同じものだと思っている方も少なくないと思います。

「文」と「文章」は同じものだと思っている方も少なくないと思います。

しかし実はこれらは違うものを指しています。ここでは、ことばの大きさを表す時に用いる単位について見てみましょう。

文章

ことばの単位の中で最も大きい。

いくつかの文によって、まとまった意味や内容、気持ちが表されているもの。

1つの作文=文章。

段落

長い文章の中で、内容ごとに区切った各部分のこと。

文章中では行によって表現される。

文

句点「。」によって区切られているひと続きのことばのこと。

一語文といって「ただいま。」や「走れ。」のように一語であっても文になるものもある。

文節

文を言語として不自然にならない程度に小さく区切ったものの一区切りのこと。

音読した時に自然に音が切れる部分でもある。

単語

ことばの単位の中で最も小さい。文節をさらに小さく区切って、特定の意味や働きをもつ最も小さいことばのまとまり。

様々な働きをする「文節」

「文を」小さく区切ったものが「分節」であることはわかりましたが、文を構成している「文節」はどれも同じというわけではなく、その役割によってさらに分類をすることができます。

特に「主語」「述語」については文を作る上での骨格となる重要なパーツです。

主語

文の「主」となるものを表す分節。「〜が」「〜は」「〜も」などその形は様々あり、日本語では省略されることもある。

述語

主語について説明をする文節で、「○○だ」「△△する」「ある(ない)」「いる」など、日本語では文の終わりにくることが多い。

修飾語

「何を」「どんな」「どうやって」「どこで」など、他の文節についての内容を詳しく説明する文節のこと。

修飾語によって説明される文節は「被修飾語」と呼びます。

接続語

文節と文節を繋げたり、文と文を繋ぐ文節のこと。

「しかし」「〜のに」「〜したが」など。

独立語

文中において他の文節から比較的独立している文節で、「ああ」「○○さん」「はい」など、呼びかけ・応答・感動・提示といった種類がある。

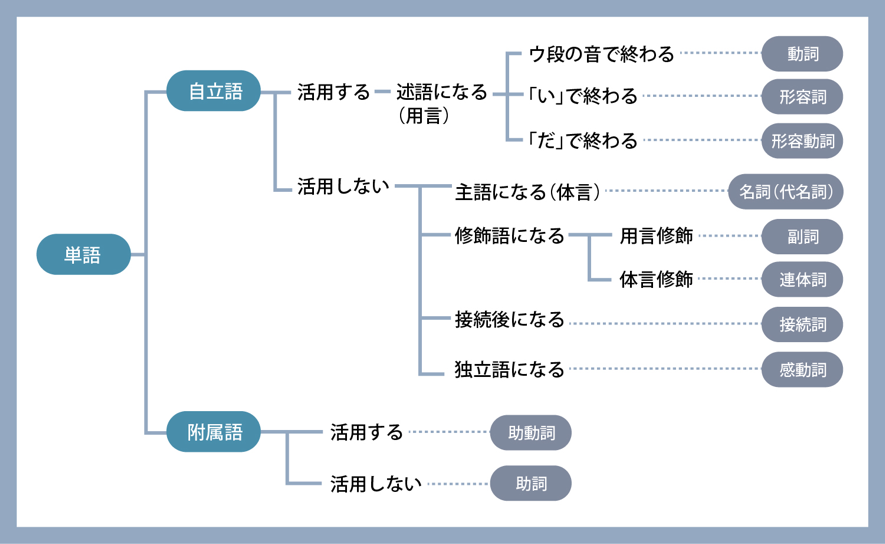

単語は「自立語」と「付属語」に分けられる

ことばの最小単位である単語は、一語だけで分節が成り立つかどうかで「自立語」と「付属語」のどちらかに分類することができます。

自立語

一語で意味がわかる単語で、必ず文節の最初にあり、ひとつの文節にひとつしかない。例えば「私」「美しい」「夜」など。

付属語

一語では意味がわからない単語。必ず自立語のあとにある。例えば「が」「です」「まし」「た」など。

単語の最小単位「品詞」は10種類

単語は「自立語」「付属語」の分類からさらに、その性質や文法上の働きによって10種類のグループに分けることができます。このそれぞれのグループのことを「品詞」と呼びます。

単語は「自立語」「付属語」の分類からさらに、その性質や文法上の働きによって10種類のグループに分けることができます。このそれぞれのグループのことを「品詞」と呼びます。

1.動詞

動作や存在などを表す単語。「ウ段」の音で終わる。「走る」「いる」「勝つ」など。

2.形容詞

「どんな」といったことを表す単語。言い切りの形が「い」で終わる。「大きい」「かわいい」「優しい」など。

3.形容動詞

形容詞と同様「どんな」といったことを表すが、言い切りの形が「だ」で終わり、「な」で後ろに名詞と繋ぐことができる。「静か」「嫌い」「きれい」など。

4.名詞

主語になれる単語。例えば「私」「りんご」「これ」「2人」など。

5.副詞

動詞・形容詞・形容動詞にかかり、他の言葉を詳しく説明する単語。「すっきり」「すごく」「まったく」など。

6.連体詞

名詞に繋がり、形が変わらない単語。最後は「〜た・な・が・あの・る」で終わる。「この」「あらゆる」「大きな」など。

7.接続詞

2つ以上の文や言葉を繋ぐ単語。「しかし」「だから」「つまり」など。

8.感動詞

それだけで文として成り立つ単語。「はい」「おや」「さようなら」など。

9.助動詞

動詞や形容詞などに付いて、それだけでは意味がわからない単語。打ち消しや過去などの様々な意味を付け加え、形が変わる。「ようだ」「たい」「ない」など。

10.助詞

他の単語についてはじめて意味を持つ単語。様々な意味を添えたり、語と語の関係を表し、形は変わらない。「ぞ」「だけ」「の」「から」など。

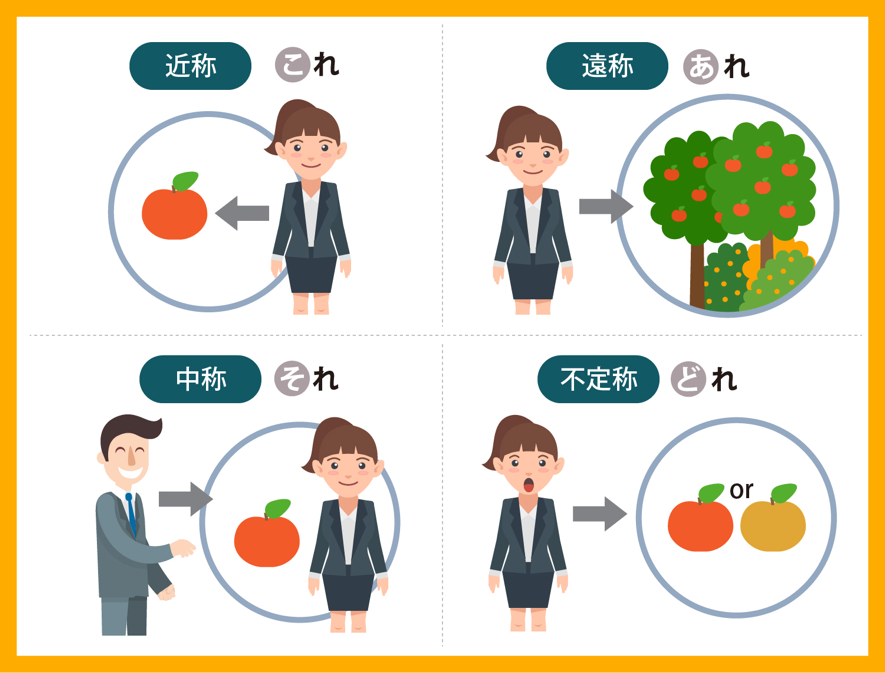

よく聞く「こそあど」は指示語のこと

指示語とは話し手と聞き手の位置関係を基準として物事や性質、状態などを指し示す語のことで、俗に言う「こそあど(ことば)」と呼ばれるものです。

指示語とは話し手と聞き手の位置関係を基準として物事や性質、状態などを指し示す語のことで、俗に言う「こそあど(ことば)」と呼ばれるものです。

指示語は話し手と聞き手とのいち関係によって次の4つに分類することができます。

近称(これ)

話し手に近いもの

中称(それ)

聞き手に近いもの

遠称(あれ)

話し手からも聞き手からも遠いもの

不定称(どれ)

遠近が定まっていないもの

ここでご紹介したものは日本語の使い方でもごく基礎的なものではありますが、「自立語」や「連体詞」など、読んでいて懐かしいなと思われた方も多いのではないでしょうか。

実際の文章を書く時に「これは助動詞だから…」などと思いながら書くことはないですが、文の成り立ちや接続詞の種類などをおさらいして、どんな言葉を使うのかを意識するだけでも、いつもより少し丁寧で上質な読みやすい文章が書けるのではないかと思います。

お仕事としてのライティングはどうしてもスピードを意識してしまいますが、たまには手をとめて、自分の紡ぎ出した言葉をじっくりと観察してみると良いかもしれませんね。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。