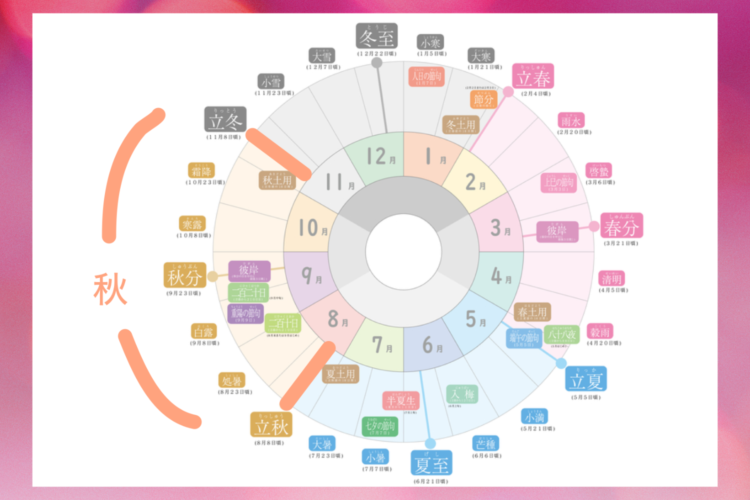

俳句の秋は、「立秋(8月8日頃)」から「立冬(11月7日頃)」までです。

そのため、秋の季語は、8月、9月、10月頃に使われます。

秋は、金木犀の香りが漂い、清らかな月明かりに照らされる頃、風の爽やかさの中に寂しさを感じる季節です。

この記事では、秋の季語を使いやすいカテゴリに分けてご紹介します。

有名な秋の俳句や秋の漢詩、美しい秋の言葉集めもご覧ください。

目次

季語の意味

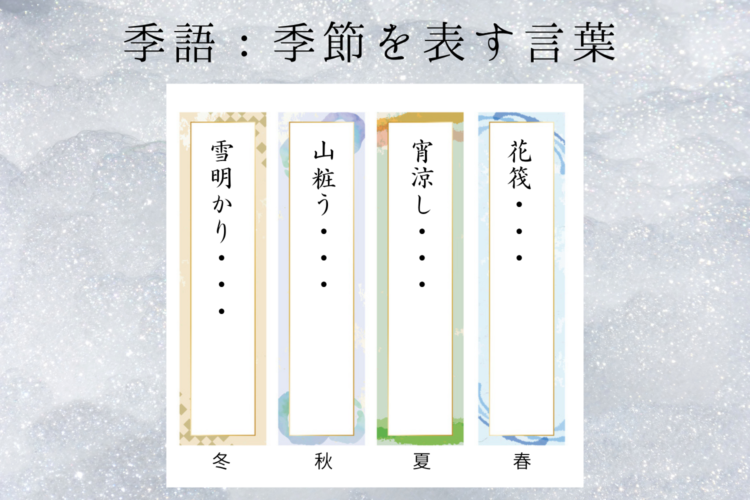

「季語」とは、俳句や短歌などの中で、「季節を表す言葉」のことです。

俳句には、五・七・五の中に、季語を必ず1つ入れるルールがあります。

有名な松尾芭蕉の俳句で確認してみましょう。

名月や 池を巡りて 夜もすがら

(意味:名月を眺めながら池の周りを歩いていたら、いつしか夜が明けてしまった)

松尾芭蕉

寛文3年(1663年)

この句の季語は「名月」で、秋を示しています。

俳句は、季語が入ることで、季節が分かり、詠まれている風情を、イメージしやすくなるなるでしょう。

季語には次のようなものがあります。

| 春 | 花筏 沈丁花 石鹸玉 |

| 夏 | 水中花 涼風 宵蛍 |

| 秋 | 金木犀 白露 山粧う 爽やか |

| 冬 | 木枯らし 霜の声 雪明かり |

この「季語」を紹介しているのが、「歳時記」です。

歳時記により、季語の数は数千から1万語を超えるものまであります。

歳時記の季節は、二十四節気に分けられます。

二十四節気とは、1年を24に分けた季節の指標です。

(立春、立冬なども二十四節気のひとつ)

俳句を詠むなら、お気に入りの歳時記を所有するとよいでしょう。

秋の季語【一覧】

秋の季語を一覧でご紹介します。

秋の豊かさ、美しさ、秋に訪れる寂しさを、優美に表現する言葉を選びました。

俳句に取り入れたら、移りゆく季節の儚さを上手に言語化してくれることでしょう。

美しい

美しい秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 秋麗(あきうらら)(しゅうれい) | よく晴れた秋の日 |

| 秋霖(しゅうりん) | 秋に長く降り続ける雨 |

| 星祭(ほしまつり) | 旧暦7月7日の行事 |

| 露の玉(つゆのたま) | 玉のように美しく輝く露 |

| 月鈴子(げつれいし) | 鈴虫の別称 |

| 鳳仙花(ほうせんか) | 初秋に赤・白・紫などの花を咲かせる一年草 |

| 色鳥(いろどり) | 色鮮やかで美しい鳥 |

| 桐一葉(きりひとは) | 初秋に桐の葉がふわりと舞い落ちること |

| 山粧ふ(やまよそおう) | 秋の山が紅葉で彩られた様子 |

| 精霊舟(しょうりょうぶね) | 盆の供物をのせて流す舟 |

| 天の川(あまのがわ) | 夜空に川のように集まって輝く星の集まり |

かっこいい・おしゃれ

かっこいい・おしゃれな秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 不知火(しらぬい) | 旧暦8月頃、八代海と有明海の沖に、無数の火がゆらめく怪火現象 |

| 灯火親し(とうかしたし) | 秋の夜に灯りの下で読書すること |

| 龍淵に潜む(りゅうふちにひそむ) | 龍が水深くに姿を隠す様子 |

| 盂蘭盆会(うらぼんえ) | 先祖の霊を迎えて供養する仏事 |

| 忘れ扇(わすれおうぎ) | 秋になってもしまい忘れている扇のこと |

| 白露(はくろ) | 二十四節気のひとつ |

| 鬼灯(ほおずき) | 提灯のような赤い実をつける多年草 |

| 落穂(おちぼ) | 稲刈りの後に落ちている穂 |

| 新走(あらばしり) | 新米ですぐに醸造された酒 |

| 末枯(うらがれ) | 葉先が枯れ始める現象 |

爽やか

爽やかな秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| さやけし | 爽やか・秋の清々しさ |

| さやか | 爽やか・秋の清々しさ |

| 水澄む(みずすむ) | 秋になって水が澄む |

| 秋冷(しゅうれい) | 秋の冷やかさ |

| 秋涼し(あきすずし) | 秋の涼しさ |

| 色なき風(いろなきかぜ) | 花の色が亡くなった秋の風 |

| 涼風至る(すずかぜいたる) | 立秋の第一候 |

花

花にまつわる秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 花野(はなの) | 秋の草花が咲く野原 |

| 金木犀(きんもくせい) | 甘い香りを漂わせて咲く小さな花 |

| 夕化粧(ゆうげしょう) | 白粉花(おしろいばな)の別称 |

| 芙蓉(ふよう) | 夕方にはしぼんで落ちる紅や白の花を咲かせる落葉低木 |

| 桔梗(ききょう) | 青紫色の端正な花 |

| 野菊(のぎく) | 野生の小さな菊 |

| 萩(はぎ) | 密集して紅紫の花をつける |

| 秋桜(あきざくら) | コスモスのこと |

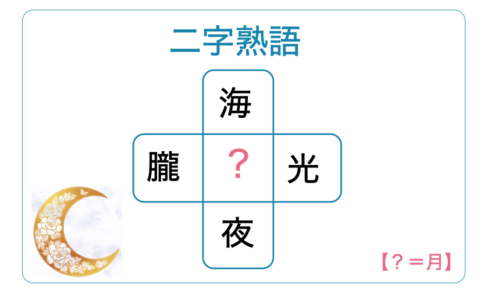

月

月は、単独の「月」だけの場合、秋の季語となります。

有名な松尾芭蕉の俳句で確認してみましょう。

月しるべ こなたへ入らせ 旅の宿

(意味:月の光を道しるべとして、こちらへ入って旅の宿となさい、旅人よ)

松尾芭蕉

寛文3年(1663年)

上記の句の「月」は秋の月を示すため、秋の俳句であることが分かります。

秋は澄み渡る空に月がひときわ美しく輝く季節であるため、月に関する秋の季語がいくつもあります。

| 季語 | 意味 |

| 月(つき) | 「月」だけなら秋の月 |

| 月代(つきしろ) | 満月が出る直前に東の空が白く明るくなること |

| 佳宵(かしょう) | 月光が明るく澄み渡る夜のこと |

| 十六夜(いざよい) | 十五夜の次の日の夜 |

| 宵闇(よいやみ) | 十五夜を過ぎて月が出る前の夜 |

ただし、月は、ほかの言葉と結びついた場合、秋だけではなく、さまざまな季節の季語となることもあります。

「春の月」「朧月」は春を、「夏の月」「月涼し」は夏を、「冬の月」「月氷る」は冬を表します。

植物・動物

植物や動物にまつわる秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 竹の春(たけのはる) | 秋に葉を青々と茂らせる竹 |

| 竹伐る(たけきる) | 秋に竹を伐ること |

| 芒(すすき) | イネ科の多年草 |

| 瓜坊(うりぼう) | 猪の子ども |

| 鹿の声(しかのこえ) | 雄鹿が妻を求めて鳴く哀愁を帯びた声 |

| 稲雀(いなすずめ) | 稲が実る頃に群れをなしてやってくる雀 |

| 鵯(ひよどり) | 秋に群れになって郷におりてくる鳥 |

食べ物

食べ物にまつわる秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 水蜜桃(すいみつとう) | 桃のこと |

| 衣被(きぬかずき) | 里芋の子芋を皮のまま茹でた料理 |

| 葡萄(ぶどう) | 秋に収穫される果物 |

| 有りの実(ありのみ) | 梨のこと |

| 無花果(いちじく) | 花がないまま実るように見えることから無花果 |

| 干柿(ほしがき) | 渋柿を干したもの |

| 秋茄子(あきなす) | 秋に収穫される美味な茄子 |

| 落鮎(おちあゆ) | 秋に体色が変化する鮎 |

| 初鮭(はつざけ) | 産卵のために川に戻ってくる鮭 |

虫

虫にまつわる秋の季語<をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 蜻蛉(とんぼ) | 秋に軽やかに飛び交う昆虫 |

| 秋蛍(あきぼたる) | 秋になっても飛んでいる寂しい蛍 |

| 螽斯(きりぎりす) | 「ちょんぎいす」と鳴くことからこの名前になった |

| 蟋蟀(こおろぎ) | 「ころころ」と暗いところで鳴く |

| 鈴虫(すずむし) | 「リーン、リーン」と美しく鳴く |

| 虫すだく(むしすだく) | 秋の虫が賑やかに鳴くさま |

天気

天気にまつわる秋の季語をご紹介します。

| 季語 | 意味 |

| 野分(のわき) | 秋に野を吹き分ける強い風 |

| 芋嵐(いもあらし) | 芋の葉が波立つほどの強い風 |

| 雁渡し(かりわたし) | 初秋から仲秋にかけて吹く北風 |

| 菊日和(きくびより) | 菊の花が盛りの頃の晴れ渡る秋の日 |

| 夕霧(ゆうぎり) | 夕方の霧 |

| 鰯雲(いわしぐも) | 鰯の群れのように小さな雲片が集まって広がるさま |

| 富士の初雪(ふじのはつゆき) | 初雪を冠した富士山 |

有名な秋の俳句

有名な秋の俳句をご紹介します。

作者別に、「秋といえばこの句」という俳句を探してみましょう。

どれも、秋のひとときを見事に詠んでいる句です。

【松尾芭蕉】

名月や 池をめぐりて 夜もすがら

月しるべ こなたへ入らせ 旅の宿

石山の石より白し 秋の風

この道や 行く人なしに 秋の暮

【小林一茶】

名月を 取ってくれろと 泣く子かな

うつくしや 障子の穴の 天の川

黒葡萄 天の甘露を うらやまず

露の世は 露の世ながら さりながら

【正岡子規】

柿食えば 鐘が鳴るなり 法隆寺

赤蜻蛉 筑波に雲も なかりけり

三千の 俳句を閲し 柿二つ

黒きまで 紫深き 葡萄かな

秋の漢詩

秋に思いを寄せる漢詩をご紹介します。

中国では、秋風が吹き、秋の花が咲き匂う頃、悲しみも増すという「悲秋」の文学が続いていました。

詩人・李白が、そんな秋に寄せた、透きとおるような美しい詩をご覧ください。

【原文】

「玉階怨」 李白

玉階生白露

夜久侵羅襪

却下水晶簾

玲瓏望秋月

【書き下し文】

「玉階怨(ぎょくかいえん) 」 李白

玉階(ぎょくかい)に白露(はくろ)生じ

夜久しくして羅襪(らべつ)を侵(おか)す

却下(きゃっか)す水晶(すいしょう)の簾(れん)

玲瓏(れいろう)として秋月(しゅうげつ)を望む

【訳】

玉のきざはしに白露が結ぶ。

夜更けとともに絹の靴下に冷たく染みてきた。部屋に入り、水晶の簾をおろす。

簾ごしに清らかに冴えた秋の月を眺める。

「水晶の簾」から、高貴な女性であることが想像できるでしょう。

女性は、庭から家に入る階段で誰かを待っていましたが、やがて絹の靴下に夜露が染みてきます。

そこで部屋に入り、水晶の簾越しに、清らかに輝く秋の月を、独り眺めるのです。

また、いにしえの日本でも、漢詩は上流階級の教養とされていました。

菅原道真が秋の寂寥感を込めて作った漢詩をご紹介します。

「秋思」 菅原道真

承相度年幾楽思

今宵触物自然悲

声寒絡緯風吹処

葉落俉桐雨打時

君富春秋民漸老

恩無涯岸報猶遅

不知此意何安慰

飲酒聴琴又詠詩

菅原道真は、宴の席で、「秋思」を作りました。

「秋思」は「秋の寂しさ」「秋の悲しみ」の思いです。

「秋は悲しい」という中国の「悲秋文学」が、日本にも影響を及ぼしていたことが分かります。

秋の美しい言葉集め

秋にまつわる美しい言葉を集めてみましょう。

冬の寒さに世界が閉ざされる前、移ろいゆく季節の儚い美を感じる言葉が多くあります。

彼岸花(ひがんばな)

「彼岸花」は、秋の彼岸の時期に咲く花です。

あの世とこの世の距離が近づく彼岸に時期に咲くことから、死を連想させる花でもあります。

群生して咲く妖艶な姿が印象的です。

別名もあります。

| 曼珠沙華(まんじゅしゃげ) | サンスクリット語で「天界に咲く花」 |

| 地獄花(じごくばな) | 毒性があるため、土葬時に鼠などから守るために墓地に植えられたことに由来 |

| 相思花(そうしばな) | 韓国で「花は葉を思い、葉は花を思う」ことに由来 |

| 天蓋花(てんがいばな) | 仏具の天蓋に似ていることから |

星月夜(ほしづきよ)

「星月夜」は、月のない、星明かりが輝く秋の夜のことです。

秋は空気が澄んでいるため、星明かりだけでも、月夜のように明るいことから、星月夜といいます。

また、そんな星空に帯のように連なって輝く「天の川」は、夏の季語ではなく、秋の季語です。

冬隣(ふゆどなり)

いよいよ秋が深まる頃を、冬と隣合う季節ということで、「冬隣」といいます。

朝の冷気の中、吐く息が白くなる頃、冬はすぐそこまで来ています。

コートやマフラーを準備したり、温かい毛布を用意したりして、冬の備えをする頃です。

秋夕映(あきゆうばえ)

「秋夕映」は、秋の夕日を受けて、物や風景が輝いて美しく見える様子を指します。

清少納言も、「秋は夕暮れ」と述べています。

世界が茜色に染まり、秋の情緒を感じるひとときです。

待宵(まつよい)

旧暦8月14日の夜。

十五夜の満月を明日に控えた夜、またはその日の月を「待宵」といいます。

翌日の満月を期待する秋の夜を表す言葉です。

また、来ない恋人を待つ宵の心情にも重なります。

精霊流し (しょうりょうながし)

「精霊流し」は、盆の最後の夕、川や海に灯籠(とうろう)を流す行事のことです。

灯籠を流すことで、先祖の霊を送ります。

水面に無数の光が浮かび、ゆっくりと流れていく様子は、厳かで幻想的です。

まとめ

秋の季語、秋の俳句、秋の漢詩、秋の美しい言葉を、ご紹介しました。

秋は、世界が金色に輝くと同時に、冬に向かう寂しさ・儚さを感じる情感豊かな季節です。

美しい秋の一瞬を、言語化して逃さぬようにしましょう。