読みやすい文章のバランスは「漢字3割:ひらがな7割:(カタカナ0〜1割)」という定説があります。

「実際のところ、どうだろう?」そう疑問を感じる方のため、こちらの記事では次の内容を解説いたします。

- 「漢字3割:ひらがな7割」のバランス

- 「漢字3割:ひらがな7割」の文章を作成する3つのコツ

- 漢字の使用率を確認する方法

読みやすい文章を書くための参考になさってください。

目次

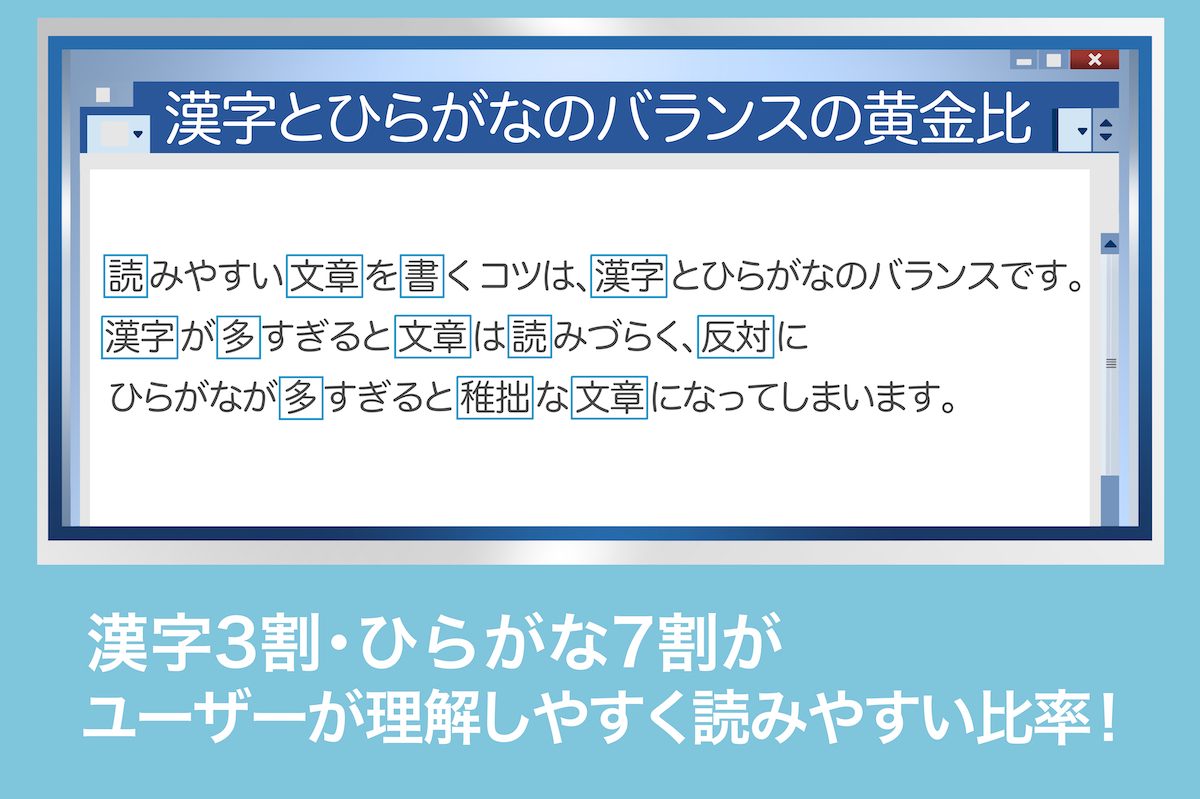

【漢字3割:ひらがな7割】読みやすい文章のバランス

文章を書くときは、「漢字3割:ひらがな7割」を意識しましょう。

ピッタリに収めるのは難しいため、漢字の使用率は20%〜30%くらいを目安にするとよいです。

漢字が30%ほど含まれている文章は読みやすいといわれています。

30%以下では締まりがなくなり、40%ではいくらか硬い感じになるといいます。参考元:「大漢和辞典を読む」紀田順一郎編・大修館書店

では、実際に漢字とひらがなのバランス3:7の文章はどのようになるでしょう。

例文をで見ていきましょう。

「漢字3割:ひらがな7割」の例文

漢字が多すぎる文章と、漢字のバランスがよい文章を比べてみます。

【例文】

漢字の使用率:42%

読み易い文章を書くコツは、漢字と平仮名のバランスです。

漢字が多すぎると文章は読み辛く、反対に平仮名が多すぎると稚拙な文章に成ります。

【例文】

漢字の使用率:25%

読みやすい文章を書くコツは、漢字とひらがなのバランスです。

漢字が多すぎると文章は読みづらく、反対にひらがなが多すぎると稚拙な文章になってしまいます。

後者の漢字の使用率25%の文章の方が読みやすいと思います。

実際に文章を書くときに、文字数を数えて漢字の割合を確認することは現実的ではありません。そのため、「だいたいこのくらいの漢字のバランスがちょうどよい」と、感覚的に覚えておきましょう。

カタカナの使用は慎重に

カタカナは慎重に使用しましょう。

とくにビジネスシーンでは、カタカナを多用すると聞き手や読み手を困惑させてしまいます。

【例文:カタカナ語の多用】

ダイバーシティを重視した経営を心がけ、ワークシェアリングの徹底と社員のモチベーション管理にもコミットしている

カタカナを多用した文章は、意味がわかりにくいです。

例文の、ワークシェアリング(業務分担・雇用の分け合い)、モチベーション(やる気)、コミット(目標に対して責任をもつ)は、一般的でわかりやすいカタカタ語です。しかし、多用するとくどい印象です。

また、「ダイバーシティ」が、「多様化・相違点」であるとわかる人は少ないでしょう。大勢が理解できない言葉を使うのは適切ではありません。

言葉の意味がわかりにくく、誤解を与えてしまいます。

カタカナを使用するのであれば、次の3つをクリアしているか考えつつ使用してみましょう。

- 誰にでも意味がわかるカタカナ語であるか

- そのカタカナ語で文章が軽快になるか

- カタカナ語を多用していないか

記事ブログ内に、カタカナ表記についてわかりやすく解説した人気記事があります。カタカナには軽快な印象を与える効果があるため、リズムある文章にしたいときに適していることなどをご説明しています。カタカナの豆知識から使い方まで、気になる知識が満載です。ぜひ、こちらもご覧ください↓

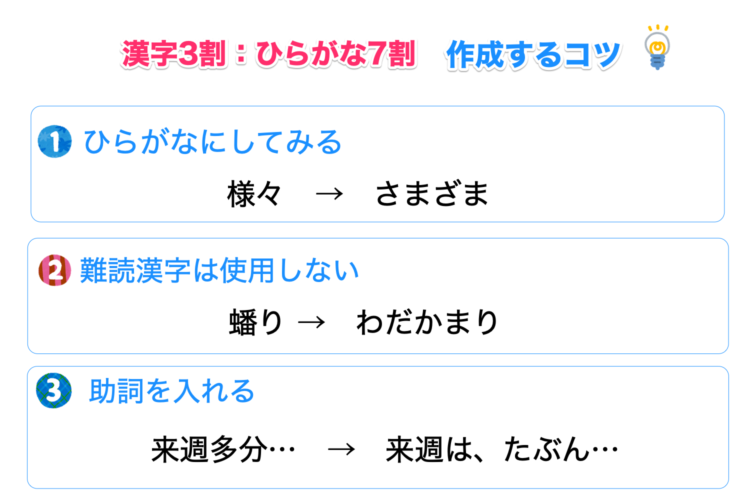

【漢字3割:ひらがな7割】読みやすい文章をつくる3つのコツ

では、実際どうすればバランスのよい3:7に近づけられるでしょう。

次の3つのコツを意識するだけで、バランスのよい文章が作れるようになります。

- ひらがなでも不自然ではない言葉はひらがなにする

- 難読漢字(難しい漢字)の使用は控える

- 助詞を入れる

くわしく見ていきましょう。

コツ1. ひらがなにしてみる

1つ目のコツは、「ひらがなでも不自然ではない言葉はひらがなにしてみる」です。

「ひらがなでも不自然ではない言葉」はたくさんあります。

等:など

時:とき

事:こと

程:ほど

所:ところ

是非:ぜひ

様々:さまざま

下さい:ください

更に:さらに

宜しく:よろしく

致します:いたします

例えば:たとえば

出来ます:できます

面白い:おもしろい

〜と言う物が:〜というものが

私:わたし

何時:いつ

良い:よい(いい)

〜の様に:〜のように

上手く:うまく

丁度:ちょうど

これらの漢字の使用を控えるだけで、文章は読みやすくなり、漢字とひらがなの割合もちょうどよくなるでしょう。

反対に、上記の漢字を多用した場合、固く読みにくい文章になってしまいます。

ひらがなでも不自然ではない言葉は、ひらがなで書くようにしましょう。

ただし、サイト内で漢字表記が決められている言葉、正式表記が漢字の名称、固有名詞などは、漢字にする必要がありますから注意してください。

漢字をひらがなにする目安に、次を参考にしてみてください。

- 動詞が続く場合は、後半の動詞をひらがなにする

ドラマを見つづける(見る+続ける) - 補助で使う場合の動詞(補助動詞)はひらがなにする

おみやげにケーキを買ってきてあげる - 副詞はひらがなにする

まったく(全く)、ほとんど(殆ど) など - 具体的な意味をもたない名詞はひらがなにする

とき(時)、こと(事)、もの(物)など

漢字かひらがなで迷ったときは?

もの、いく、など、漢字かひらがなで変換を迷うこともあるでしょう。社内表記ルールを決めておくことをおすすめします。

例を参考にしてみてください。

【例文】

人は誰でも失敗するものだ

物の価値がわからない(名詞)困ったときにはお互い様だ

時の流れには逆らえない(名詞)聞いたところによると、かなり無理をしていたらしい

メモを置いた所を忘れてしまった(名詞)引き出しの中は整理しておく

書類を机の上に置く(動詞)不安になってきた

彼女は先週末にやって来た(動詞)参加していただきたい

名刺を頂きたい(動詞)

「記者ハンドブック」など、新聞社や出版社が監修・発行している用事用語集も参考になりますよ。

コツ2. 難読漢字(難しい漢字)の使用は控える

2つ目のコツは「難読漢字の使用は控える」です。

【例文】

蟠り→わだかまり

企む→たくらむ

ひらがなにするとスラスラと意味がわかる言葉ですが、漢字で書くとひっかかる方が少なくない言葉です。

読み進める際にひっかかりを感じる漢字はひらがなで書きましょう。

検索ユーザーは、読めない漢字が出てきた時点で離れていくことがしばしばあります。

少しでも「読めない人がいるかもしれない」と思った漢字は、使用を控えましょう。

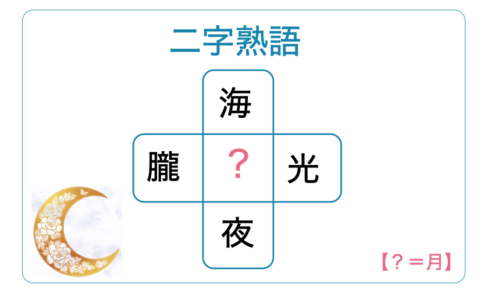

コツ3. 助詞を入れる

3つ目のコツは「助詞を入れる」です。

助詞には、「て」「に」「を」「は」などがあり、言葉と言葉をつなぎます。

漢字の熟語が続いて、読みにくい文章になることがあります。そういうときは、助詞を入れることで解決する場合が多いです。

例文を見てみましょう。

【例文】

来週多分雪が降ります。

↓

来週は、たぶん雪が降ります。

助詞「は」をいれて読点を打ち、多分をひらがなにしました。読みやすい文章になりましたね。

このように熟語が連発してしまうときは、適度に助詞を入れるようにしましょう。漢字とひらがなのバランスがちょうどよくなり、読みやすい文章になります。

記事ブログ内に、助詞についてわかりやすく解説した人気記事があります。ニュアンスを正しく伝える助詞の使い方がわかるようになっています。知っておくと楽しい知識が満載のおすすめ記事です。ぜひ、ご覧くださいね↓

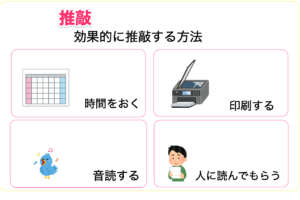

【漢字の使用率】確認する方法

自分が書いている文章の中で、漢字の使用率を確認したい時は、次のツールで確認できます。

使い方は、調べたい文字を貼り付けて「漢字率を算出」をクリックするだけです。

ちなみに、こちらの記事の漢字使用率は27%でした。

漢字とひらがなのバランスを整えよう

漢字3割:ひらがな7割で文章を作成するのは、ユーザーの読みやすさのためです。

「ひらがなが多いと稚拙な文章と思われないか」心配される方がいますが、そんなことはありません。

誰にでもわかるやさしい書き方を正しく積み上げていきましょう。きっと、共感を得られるすっきりした記事が作成できますよ。