演繹法(えんえきほう)とは論理展開の仕組み!わかりやすく解説

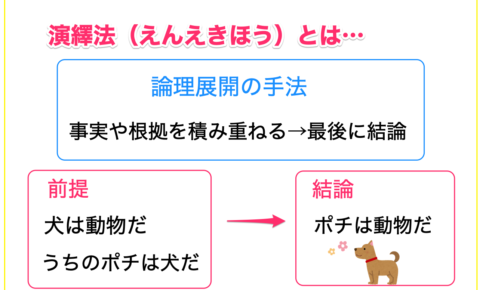

演繹法(えんえきほう)は、論理展開の手法の1つです。 演繹法では、最初に結論を定めず、根拠、事実に基づいて論理を展開していき、最後に結論を導き出します。 演繹法とよく一緒に語られるのが帰納法ですが、帰納法はいくつかの事例…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

演繹法(えんえきほう)は、論理展開の手法の1つです。 演繹法では、最初に結論を定めず、根拠、事実に基づいて論理を展開していき、最後に結論を導き出します。 演繹法とよく一緒に語られるのが帰納法ですが、帰納法はいくつかの事例…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

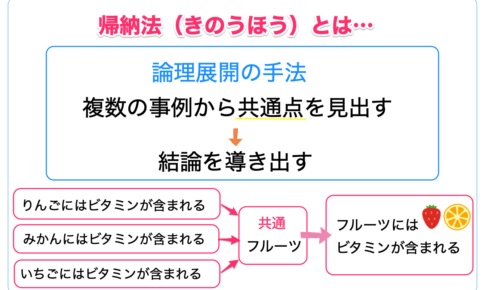

論理的な文章を書くためによく使われるのが、演繹法(えんえきほう)と帰納法(きのうほう)です。 帰納法は、複数の事例から、共通点を抜き出し、結論を導き出す論理展開の手法です。 帰納法とよく一緒に語られるのが演繹法ですが、こ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

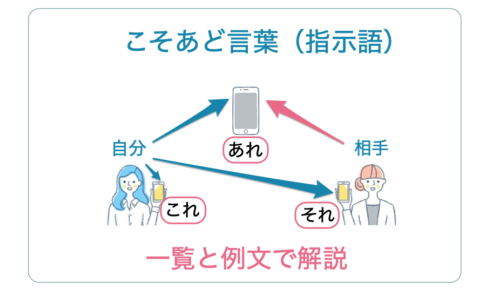

「こそあど」とは指し示す働きを持つ語である指示語の総称です。 「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの語があることから、「こそあど」と呼ばれます。 短い言葉で対象を指し示す便利な言葉ですが、使い方を誤ると何を…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

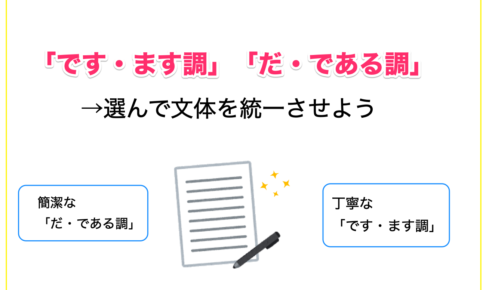

記事を作成するときに、「です・ます調」と「だ・である調」のどちらの文体でライティングすべきかお悩みの担当者の方も少なくありません。 一般的な解説記事であれば、丁寧で柔らかい印象の「です・ます調」が正解です。…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

記事を書いて配信するときは事前に内容を確認しているはずなのに、稚拙な文章と言われてしまうと落ち込んでしまいます。 直接「稚拙(幼稚で未熟)な文章だ」と言ってもらえれば自分でも気づけますが、ほとんどの場合は言ってもらえませ…

記事作成/中級者向け

記事作成/中級者向け

論理的で分かりやすい文章を書くためのフォーマットとして「演繹法」と「帰納法」があります。これらはビジネスライティングでは特に重視されるものであり、読者を納得させる文章を自社サイトに掲載するためにも重要です。 今回は、これ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

ライティングをしているとつい疎かにしてしまいがちな言葉と言葉の関係。 係り受けが複雑になってしまい、ルールを無視しためちゃくちゃな文章になると、読者にとって難解で違和感を覚える記事になります。 係り受けのルール4つをOK…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

読んでもらえる文章は、1行目で読み手の心をつかみます。 こちらの記事では、読んでもらえる書き出しを、8つのパターンでお伝えします。 最初の1行目で読者の興味をかき立てることが出来れば、その記事を最後まで読んでもらえるでし…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

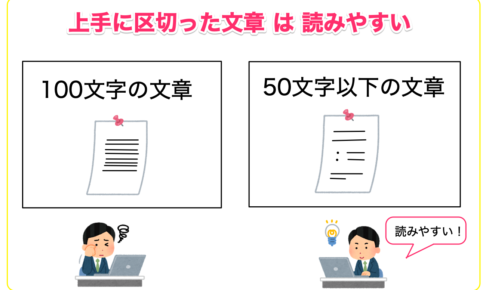

Webサイトの記事を閲覧しているとき、読みにくくて途中で読むのをやめてしまうことがあります。 読みにくさ」の原因として下記が挙げられます。 文章に区切りがなく、ダラダラと長すぎる 文章がおかしな位置で区切られていて意味が…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

Webライティングにおいて重要なのは説得力です。 読者に納得してもらうためには、正しい情報とその根拠を集め、わかりやすく論理的な文章を届けなければなりません。 誰でも簡単に情報を発信できるようになったため、インターネット…