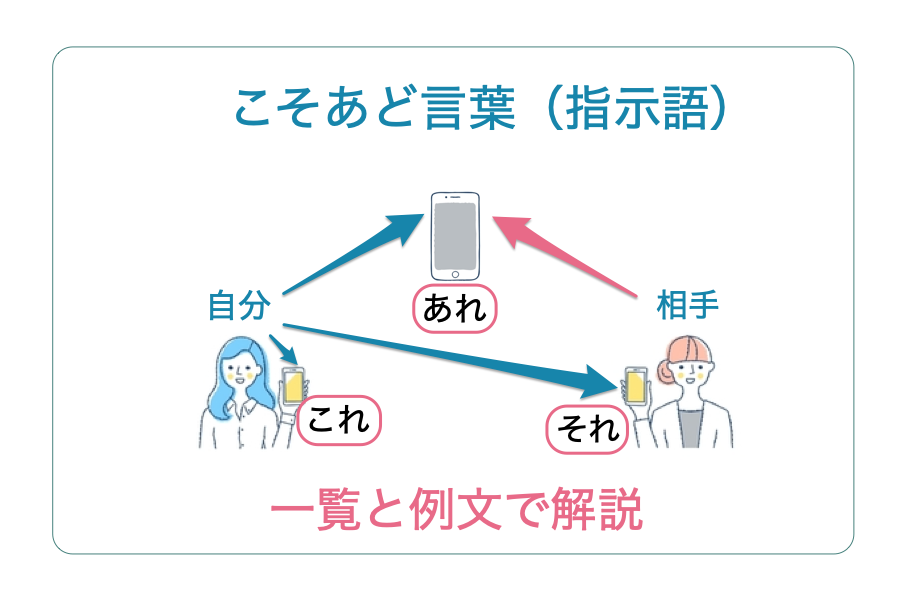

「こそあど」とは指し示す働きを持つ語である指示語の総称です。

「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの語があることから、「こそあど」と呼ばれます。

短い言葉で対象を指し示す便利な言葉ですが、使い方を誤ると何を指しているのかわからないこともあります。

記事作成のときに「こそあど(指示語)の適切な使い方がわからない」とお悩みの方も少なくありません。

今回は、こそあど(指示語)について一覧と例文でわかりやすく解説し、上手な使い方4つのポイントをお伝えいたします。

読み手がスムーズに理解できる文章を作成するためには、こそあど(指示語)が何を指すのかを明確にしましょう。

目次

「こそあど」とは「これ」「それ」「あれ」「どれ」など指示語の総称

「こそあど」とは、「これ」「それ」「あれ」「どれ」など、物事を指し示す働きをする語の総称です。「指示語」とも呼ばれます。

ある対象物について、同じ語を繰り返すとくどい印象になってしまうときは、指示語を使ってすっきりした文章にできます。

例文で確認しましょう。

【例文:こそあど(指示語)を使わない場合】

あなたの手元に帽子があります。あなたの手元の帽子を渡してください。

上記のように具体的な単語を重ねて使うと文章がくどくなってしまうときには指示語の出番です。

指示語を適切に使えば文章をシンプルにわかりやすくできます。

上記の文章で指示語を使ってみましょう。

【例文:こそあど(指示語)を適切に使った場合】

あなたの手元に帽子があります。それを渡してください。

指示語を使わない場合よりもすっきりとわかりやすくなります。

ただし、指示語の使い方を誤ると非常に読みにくい文章になってしまいます。

指示語には、対象物との距離による違いや品詞による違いがあるため、間違えずに適切な語を選択して使用しなければいけません。

こそあど(指示語)の上手な使い方4つのポイント

短い言葉で対象物を示すため、文章をシンプルにしてくれるこそあど(指示語)です。

しかし、適切に使わないと何を指しているのかわからない曖昧な文章になってしまいます。

文章を読み返してみて「なんだか意味が分からない」と感じたら、こそあど(指示語)の誤用がないか確認してみましょう。

また、こそあど(指示語)を使わなくても意味がわかるようなら、思い切って使わない方がシンプルでわかりやすい文章になることもあります。

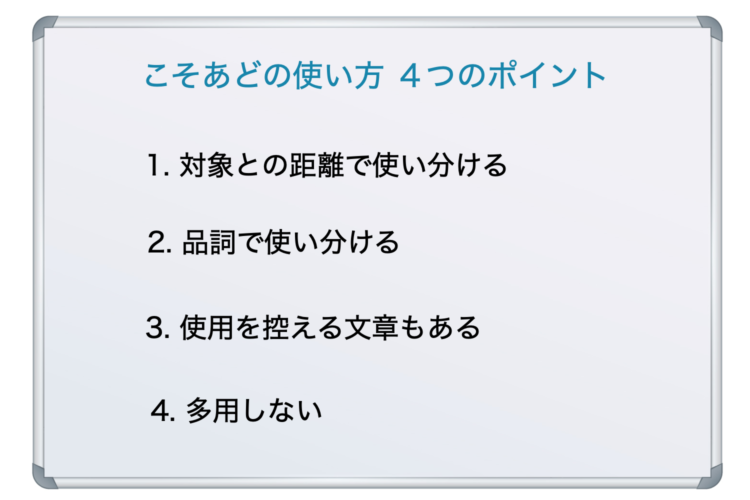

こそあど(指示語)の上手な使い方をマスターするために大切な4つのポイントをご説明します。

【ポイント1】こそあど(指示語)は対象との距離に応じて使い分ける

こそあど(指示語)を上手に使うためには、対象との距離に応じて正しく使い分けなければけません。

近い物を指すなら「これ」、相手の近くにある物や具体的な物を指すなら「それ」、遠い物を指すなら「あれ」を選びましょう。

例えば、前述の例文の指示語を間違えるとどうなるか見てみましょう。

【例文:こそあど(指示語)の誤用】

あなたの手元に帽子があります。あれを渡してください。

例文では、読者は「あれ」が何を指すのかわからなくて困惑してしまいます。

指示語は対象との距離によって区別があり、正しく選択しないと読み手に「意味がわからない」という印象を抱かせてしまいます。

例文の場合、「帽子」は相手の手元にあります。相手に近い物や具体的な物を指すときには、「それ」を用いるのが適切です。

【例文:適切な指示語】

あなたの手元に帽子があります。それを渡して下さい。

このように、こそあど(指示語)は対象との距離に応じて適切に選びましょう。

【ポイント2】こそあど(指示語)を品詞によって使い分ける

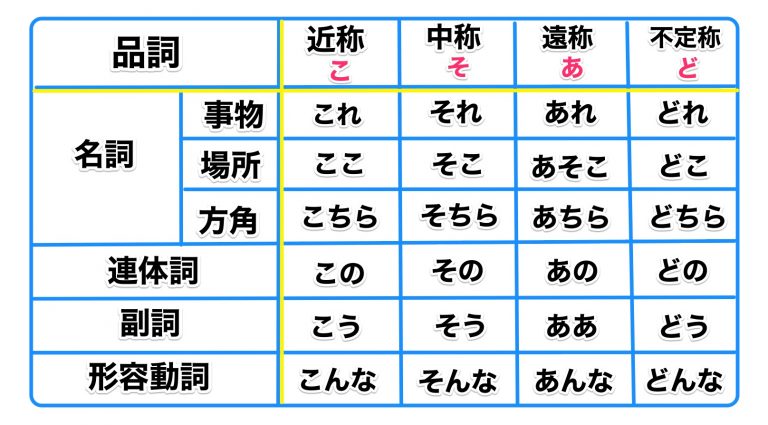

こそあど(指示語)の品詞には名詞(代名詞)・連体詞・副詞・形容動詞があります。

品詞による違いも理解して使い分けましょう。

| 【名詞(代名詞)】

名詞を指す指示語

|

| 【連体詞】

名詞につながる指示語

|

| 【副詞】

動詞につながる指示語

|

| 【形容動詞】

状態や性質を表す指示語

|

では、例文で見ていきましょう。

【例文:適切なこそあど(指示語)】

あなたの手元に帽子があります。それを渡してください。

上記の指示「それ」の品詞を間違えてしまうとどうでしょう。

【例文:こそあど(指示語)を誤用】

あなたの手元に帽子があります。そのを渡してください。

こそあど(指示語)の選択を誤ると、とたんに文章の意味がわからなくなってしまいます。

上記は極端な例であるため、さすがにこのように名詞と連体詞を間違える方は少ないかと思います。

では、同じ名詞(代名詞)を選んでも、違う種類の指示語を使ってしまうどうでしょう。

次の例文のように意味が伝わらなくなってしまいます。

【例文:こそあど(指示語)の誤用】

あなたの手元に帽子があります。そこを渡してください。

同じ名詞(代名詞)でも、「もの」を示す「それ」と、「場所」を示す「そこ」を間違えないように気をつけましょう。

ただし、「もの」と「場所」を示す指示語のどちらでも使える場合もあります。

【例文:適切なこそあど(指示語)】

赤いボタンがあります。それを押してください。

赤いボタンがあります。そこを押してください。

上記の場合、指示語が指す「赤いボタン」は「もの」でも「場所」でもあるため、「それ」でも「そこ」でも意味が通じます。

他品詞との見分けが紛らわしい連体詞について解説した記事もご覧ください。↓

副詞は「とても美しい」の「とても」など、用言を修飾する品詞です。こちらもご覧ください。↓

形容動詞と形容詞や他品詞との見分け方を3つのポイントで解説して↓

【ポイント3】読み間違いが危険を招く文章ではこそあど(指示語)の使用は控える

こそあど(指示語)の使用で特に注意が必要なのが、読み手に誤解を与えた場合に危険を招く文章です。

例えば、下記の文章は、読み手が意味を誤解した場合、とても危険です。

【例文:こそあど(指示語)の不適切な使用】

2つのボタンがあります。

青いボタンには触らないでください。

そのボタンは触ると危険です。でも、赤いボタンは触っても大丈夫です。

そのボタンは触っても危険がありません。

例文は、読み手がパッと見て、「そのボタン」が何を指すのかとてもわかりにくいです。

読み手に誤解を与える危険な説明文になってしまっています。

指示語の使用を控えて改行の位置や文章の構成を直すと、読み間違いの少ない説明文になります。

【例文:指示語の使用を控える】

2つのボタンがあります。

青いボタンは、触ると危険であるため、触らないでください。

赤いボタンは、危険がないため、触っても大丈夫です。

万が一にも誤解があってはならない文章では、指示語の使用はできるだけ控え、具体的な語で簡潔に説明するように努めましょう。

【ポイント4】 こそあど(指示語)を多用しない

こそあど(指示語)は、適切に使用すれば文章がすっきりします。

しかし、こそあど(指示語)を多用すると文章がわかりにくくなります。

こそあど(指示語)は抽象的であることから、どの語を指し示しているのか読み手に伝わりにくいことがあるためです。

それでは例文で確認してみましょう。

まずは、こそあど(指示語)を使わない文章です。

【例文:こそあど(指示語)を使わない文章】

山田さんは机の上から大切な封書を見つけ出した。

周りを窺いながら、机の上の大切な封書を開封した。

例文は少しくどい印象です。

次は、同じ文章で適切な指示語を使った場合の例文です。

【例文:こそあど(指示語)を使った文章】

山田さんは机の上から大切な封書を見つけ出した。

周りを窺いながら、それを開封した。

指示語「それ」を使うことですっきりと伝わりやすい文章になったのがわかります。

それでは、もし、指示語を多用したらどうなるでしょう。

下記のように無駄な指示語を一語足しただけでも、曖昧でわかりにくい文章になってしまいます。

【例文:こそあど(指示語)を多用した文章】

山田さんは机の上から大切な封書を見つけ出した。

周りを窺いながらその上のそれを開封した。

これでは、読み手が「その」や「それ」が何なのか一生懸命考えることになってしまいます。

こそあど(指示語)を頻出させることのないよう気をつけましょう。

こそあど(指示語)は適切に使ってこそ生きてきます。

こそあど(指示語)を適切に使用してシンプルでわかりやすい文章を作成しよう

こそあど(指示語)を適切に用いれば、文章をよりシンプルにわかりやすくできます。

一方で、こそあど(指示語)を誤用・多用すると、わかりにくい文章になってしまいます。

記事を参考に、こそあど(指示語)の使い方を確認してみてください。

ポイントは、読み手に負担をかけず、読む端からスラスラ理解できる文章にすることです。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。