「敬体」と「常体」とは何のことですか?

「敬体」は「です・ます調」、「常体」は「だ・である調」です。

「敬体」と「常体」とは、文末の表現のことです。

- 敬体:です・ます調

- 常体:だ・である調

読み方は「敬体(けいたい)」「常体(じょうたい)」です。

敬体「です・ます調」では、文章が丁寧で柔らかい印象になります。

常体「だ・である調」では、文章が簡潔で断定的になります。

文字起こしの依頼がある場合、敬体と常体の指定があることもあります。

その場合、指定された語尾で統一するようにします。

敬体と常体の使い分けについてご説明します。

目次

敬体と常体とは:「です・ます調」と「だ・である調」

敬体と常体の読み方は、敬体(けいたい)と常体(じょうたい)です。

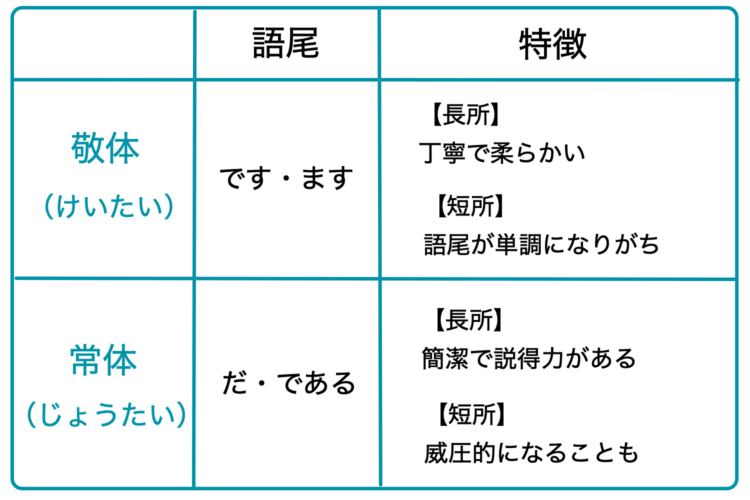

【敬体と常体】

| 語尾 | 特徴 | |

| 敬体

(けいたい) |

です・ます調 | 丁寧で柔らかい

語尾が単調になりがち |

| 常体

(じょうたい) |

だ・である調 | 簡潔で説得力がある

威圧的になることも |

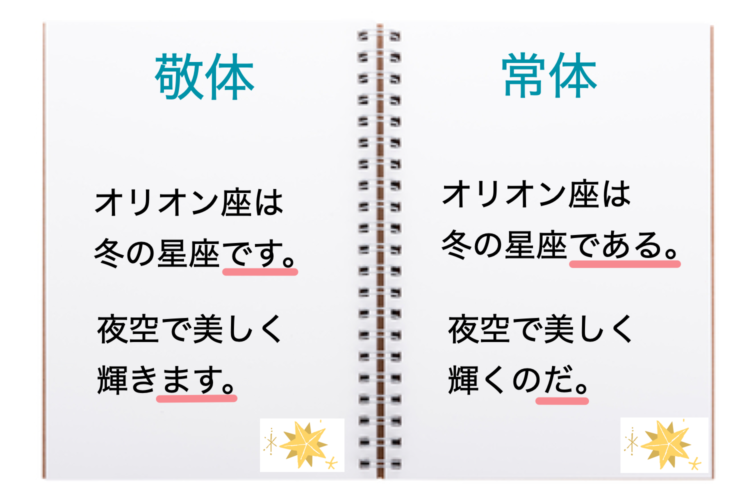

それぞれの違いを例文で確認してみましょう。

【敬体(です・ます調)】

私たちは、少子化をくいとめたいと考えています。

そのためにはこの施策を推進しなければならないのです。

【常体(だ・である調)】

私たちは、少子化をくとめたいと考えている。

そのためにはこの施策を推進しなければならない。

同じ内容でも、敬体は柔らかい印象に、常体は簡潔な印象になります。

敬体の場合、語尾のバリエーションが限られるため、やや単調になりがちという短所もあります。

常体の場合、語気が強く威圧的になってしまうこともあります。

後述しますが、敬体と常体、それぞれに適した文章があります。

それぞれの特長を活かせるように文体を選びましょう。

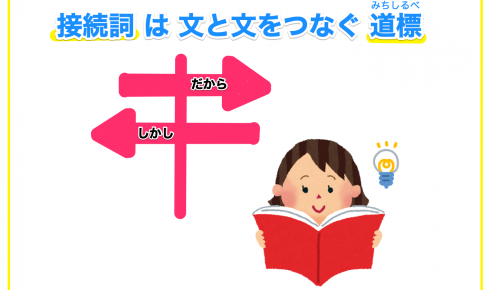

敬体と常体は混在させないのが基本

気をつけなければならないのが、敬体と常体の混在です。

敬体と常体は、基本的には文章内で統一しなければなりません。

例文で確認してみましょう。

【× 敬体と常体の混在】

私たちは、少子化をくいとめたいと考えています。

そのためにはこの施策を推進しなければならない。

上記は敬体と常体が混在している文章です。

意味はわかりますが、どこか、ちぐはぐな印象です。

敬体と常体はしっかり統一させましょう。

【改善案】

【◯ 敬体(です・ます調)】

私たちは、少子化をくいとめたいと考えています。

そのためにはこの施策を推進しなければならないのです。

【◯ 常体(だ・である調)】

私たちは、少子化をくとめたいと考えている。

そのためにはこの施策を推進しなければならない。

敬体と常体を統一した文章のほうがすっきりと読めます。

【文字起こし】敬体と常体が混在することがある

文字起こしをする場合も、基本的には敬体か常体かを統一させます。

ただし、文字起こしでは敬体と常体の混在が許容されることがあります。

【敬体と常体の混在が許容される】

- 話者が敬体と常体を混ぜて話している場合。

- 話者が敬体で話し、地の文が常体である場合。

上記の場合には、敬体と常体が混在していてもよしとされることもあります。

例文で確認してみましょう。

話者が、会話のなかで自然に敬体と常体を混ぜて使っている場合には、そのまま文字起こしします。

そのほうが、会話の雰囲気が伝わるためです。

【話者が敬体と常体を混ぜて話している場合】

「皆が同じでなければいけない空間は息苦しいと感じる。

そこで多様性の許容を意識した空間づくりを考えました」

ただし、「強く整える」などの指示がある場合には、敬体と常体を統一させることもあります。

また、次のように「話者が敬体で話し、地の文は常体」という形式もあります。

【話者が敬体で話し、地の文が常体である場合】

「多様性を意識した空間づくりを考えました」

〇〇さんは、そう語る。

依頼者からの指示がある場合にはそれに従いましょう。

敬体と常体の使い分け

敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)の使い分けをご説明します。

それぞれに適した文章があります。

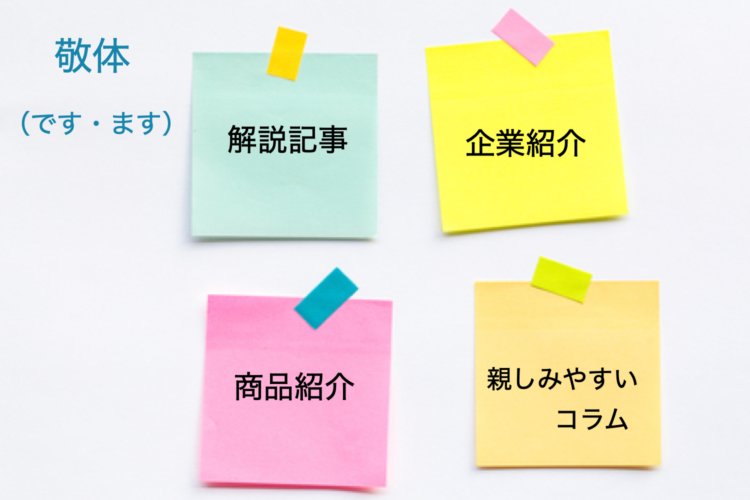

【敬体(です・ます調)に適した文章】

解説記事

企業紹介

商品紹介

親しみやすいコラム

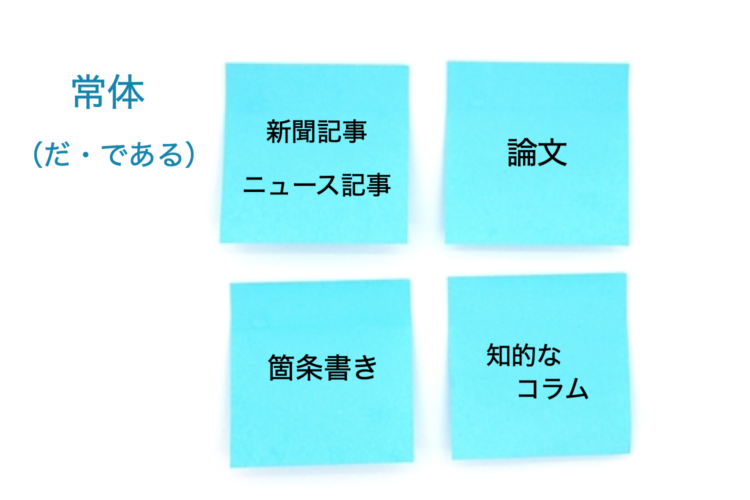

【常体(だ・である調)が適した文章】

新聞・ニュース記事

論文

箇条書き

知的なコラム

詳しく確認してみましょう。

敬体(です・ます調):柔らかく丁寧な印象

敬体(です・ます調)の文章は、柔らかく丁寧な印象です。

次の文章に適しています。

| 【敬体(です・ます調)が適した文章】

解説記事 企業紹介 商品紹介 親しみやすいコラム |

解説記事のように、不特定多数の読み手に対して丁寧に親しみやすく伝えたいときには、敬体(です・ます調)が適しています。

また、企業紹介や商品紹介のは、お客様の印象を左右する大切な文章です。

丁寧で話しかけるような敬体(です・ます調)がよいでしょう。

コラムは、伝えたい雰囲気にもよります。

柔らかく親しみやすいコラムにしたいときには、敬体(です・ます調)を選びましょう。

常体(だ・である調):簡潔で説得力がある印象

常体(だ・である調)の文章は、簡潔で説得力がある印象です。

次の文章に適しています。

| 【常体(だ・である調)が適した文章】

新聞・ニュース記事 論文 箇条書き 知的なコラム |

他にも、大学生のレポートも常体が一般的です。

新聞、ニュース記事、論文など、事実を簡潔に伝える文章には、常体(だ・である調)が適しています。

箇条書きは要点を分かりやすくしたいときに便利です。

箇条書きの文章には、語尾が簡潔で明確な常体(だ・である調)がよいでしょう。

この場合、記事全体は敬体(です・ます調)で、箇条書き部分だけ常体(だ・である調)にすることもできます。

コラムは、やはり伝えたい雰囲気によります。

知的でテンポがよいコラムにするなら、常体(だ・である調)を選びましょう。

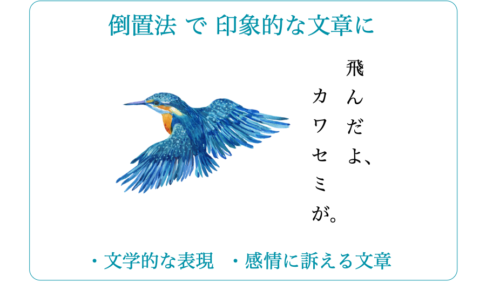

敬体と常体どちらでも体言止めは使える

体言止めは、敬体と常体、どちらの文章でも使えますか?

はい。

体言止めの使用は注意が必要ですが、敬体と常体のどちらの文章にも使えます。

語尾に変化をつけたり、リズムを良くしたりしたいときに体言止めを使うことはあります。

敬体(です・ます調)・常体(だ・である調)、どちらの文章でも体言止めは使えます。

ただし、体言止めは多用しないように気をつけましょう。

仕様で体言止めを使わないように指示されていることもあります。

体言止めについては、こちらの記事もご覧ください。↓

敬体(です・ます調)と常体(だ・である調)は上手に使い分ける

丁寧で柔らかい敬体(です・ます調)は、解説記事、企業や商品紹介、親しみやすいコラムに適しています。

簡潔で説得力がある常体(だ・である調)は、新聞・ニュース記事、論文、箇条書き、知的なコラムに適しています。

自分で文体を選べるときには、作成する記事に合わせて文体を選びましょう。

文字起こしの場合には、話者の口調をそのまま使うのか、修正して文体を統一するのかなど、指示をよく確認しておきましょう。

「です・ます調」と「だ・である調」について5つの事例を挙げて解説した記事があります。

こちらもご覧ください。↓