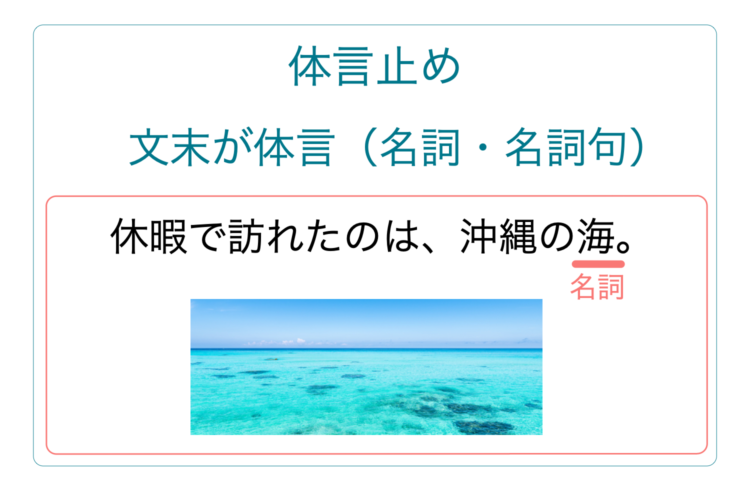

「体言止め」とは、最後の語句を体言(名詞・名詞句)で終わらせることです。

読み方は「たいげんどめ」です。

例えば「飛んでいるのは、かもめです」という文章を

「飛んでいるのは、かもめ」と、あえて体言で終わらせるのが体言止めです。

レトリック(修辞技法)の一つです。

主に、短歌や俳句で使われます。

強調したり余韻を残したりする効果があります。

しかし、文章作成やビジネスシーンでは、体言止めは使わないほうがよいという考えもあります。

体言止めとは何か、意味、効果、ビジネスシーンでなぜいけないのかを、例文を挙げてわかりやすく解説いたします。

目次

体言止めとは:意味・例文

体言止めとは、文末を体言(名詞・名詞句)で終わらせることです。

和歌や俳句で使われている修辞技法ですが、一般的な文章でも使われることがあります。

デジタル大辞泉には、次の記載があります。

たいげんどめ【体言止め】

和歌・俳諧などで、最後の句を体言で終わらせること。余韻・余剰を生じさせる効果がある。

「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣干すてふ天の香具山」<新古今・夏>の類。名詞止め。

[引用]小学館「デジタル大辞泉」

例文で確認してみましょう。

【例文:体言止め】

私は、友人とカフェにいきました。

素敵だったのは、美しいカフェ・マキアート。

スイーツもおいしく、ゆったりとした時間を楽しみました。

体言止めは、文章を体言(名詞・名詞句)で結ぶため、リズムが変化します。

そのため、強調したり余韻を残したりする効果があります。

確かに、体言止めだと最後の語句が印象に残ります

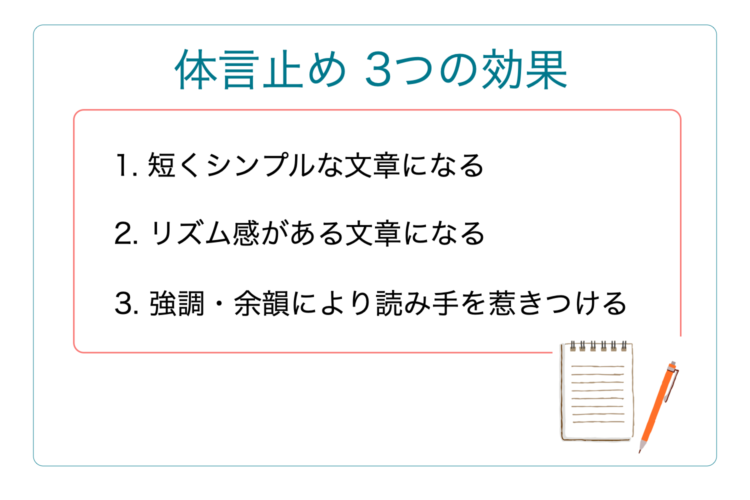

体言止めの3つの効果

体言止めを適切に使えば、読み手を飽きさせない文章を作成できます。

体言止めの効果を知ることで、適切な使い方も理解できます。

体言止めの3つの効果をご紹介いたします。

効果1. 短くシンプルな文章になる

長い文章は読みにくい印象を与えてしまうことがあります。

そんなときに、体言止めを使えば、文章を短くシンプルにできます。

例文で確認してみましょう。

【例文:体言止めを使わない文章】

私は、先月セブ島を訪れ、生まれて初めてのスキューバダイビングに挑戦し、美しい海に感動しました。

↓

【例文:体言止めを使った文章】

私は先月セブ島を訪れました。

そこで生まれて初めて挑戦したのがスキューバダイビング。

美しい海に感動しました。

体言止めを使わない例文は、やや冗長な文章です。

これを、短い3つの文章に分け、1つは体言止めの文章にしました。

これにより、シンプルで分かりやすい文章に変わりました。

効果2. リズム感がある文章になる

体言止めを使うと文章にリズム感が出ます。

単調な文章に抑揚がついて読み手を飽きさせません。

同じ語尾を繰り返していると、文章は暗く面白みのないものになります。

そんなときには、体言止めを取り入れてみましょう。

【例文:体言止めを使わない文章】

先日、新しく開店したレストランに行ってきました。

店長おすすめのパスタを頼みました。

おすすめされただけあって、とてもおいしくて、あっという間に食べてしまいました。

例文では、語尾がすべて「ました」で終わっています。

単調で抑揚のない文章です。

では、体言止めを活用するとどんな文章に変わるのか、確認してみましょう。

【例文:体言止めを使った文章】

先日、新しく開店したレストランに行ってきました。

そこで食べたのは、店長おすすめのパスタ。

おすすめされただけあって、とてもおいしい!

あっという間に食べてしまいました。

例文は、体言止めを入れたことによって、リズム感のある文章になりました。

単調だった文章が、体言止めによって抑揚がつき、最後まで読みやすい文章になりました。

効果3. 強調・余韻により読み手を惹きつける

体言止めは、強調や余韻を感じさせることで、読み手を惹きつける効果があります。

例文で確認してみましょう。

【例文:体言止めを使わない文章】

体言止めを使うことは分かりやすい文章を書くために必要なレトリックです。

体言止めは一般的に文末が体言で終わります。

上記の例文は、やや単調な文章です。

体言止めを使うことで次のように変化します。

【例文:体言止めを使った文章】

分かりやすい文章を書くために必要なレトリック。

それは体言止めです。

体言止めは、一般的に文末が体言で終わります。

体言止めを使うことで、文末の語句が強調され、次の文章へ注意が惹きつけられます。

適度に体言止めを使用すれば、読み手の注意を惹きつける効果があります。

【注意点】体言止めの多用はしない

体言止めを使うときには注意点があります。

それは、「体言止めを多用してはいけない」ことです。

体言止めを使いすぎると、文章が情緒的になったり、曖昧になったりしてしまいます。

【例文:体言止めを多用した文章】

新幹線に乗ったのは朝7時。

新幹線に乗り、着いたのは東京駅。

目の前に広がったのはテレビで見たことのある風景。

上記の例文では、文末が全て体言止めで終わっています。

書き手の想いが先走った、曖昧な文章という印象です。

強調したい場所に絞って使用してみましょう。

【例文:体言止めを効果的に使った文章】

朝7時に新幹線に乗りました。

着いたのは東京駅。

テレビで見たことのある風景が目の前に広がっていました。

このように体言止めを使えば、「東京駅」が強調され、何を伝えたいのかがはっきりします。

また、適度なリズム感が生まれ、読みやすい文章になります。

くれぐれも、体言止めは多用しないようにしましょう。

体言止めは、適切な箇所で使ってこそ、効果を発揮します。

体言止めはビジネスシーンではなぜダメなのか

体言止めは、ビジネスシーンには適さないとされています。

ビジネスシーンで体言止めを使ってはいけない理由は次の2つです。

- ビジネスシーンでは敬語を使う

- ビジネスシーンでは情報を正確に伝える

例文で確認してみましょう。

【例文:体言止めのビジネスメール】

いつもお世話になっております。

株式会社〇〇の山田。

このたびお知らせするのは弊社の営業時間。

平日9:00〜18:00

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

ビジネスメールで体言止めを使うととても失礼になってしまうのが分かります。

次のように語尾まで丁寧に書きましょう。

【例文:ビジネスメール】

いつもお世話になっております。

株式会社〇〇の山田です。

このたびは、弊社の営業時間をお知らせいたします。

平日9:00〜18:00

ご確認のほどよろしくお願いいたします。

ビジネスメールでは、体言止めを使わないようにしましょう。

体言止めでリズミカルな文章を作ろう

体言止めは、文末が体言(名詞・名詞句)で終わるレトリックです。

体言止めを適切に使うと、読み手を惹きつけて飽きさせない文章を作成できます。

ただし、多用すると逆効果になるため、くれぐれも、多用しないようにしましょう。