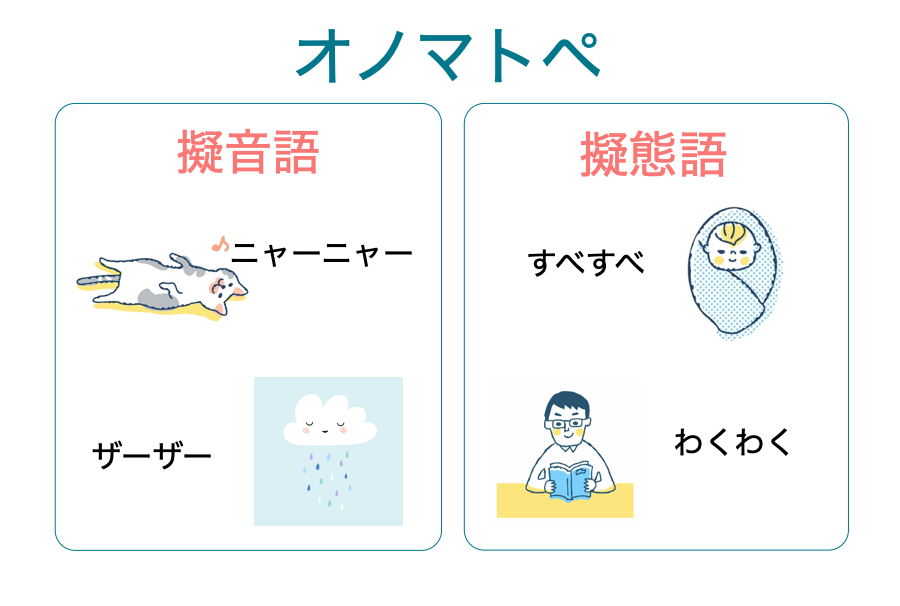

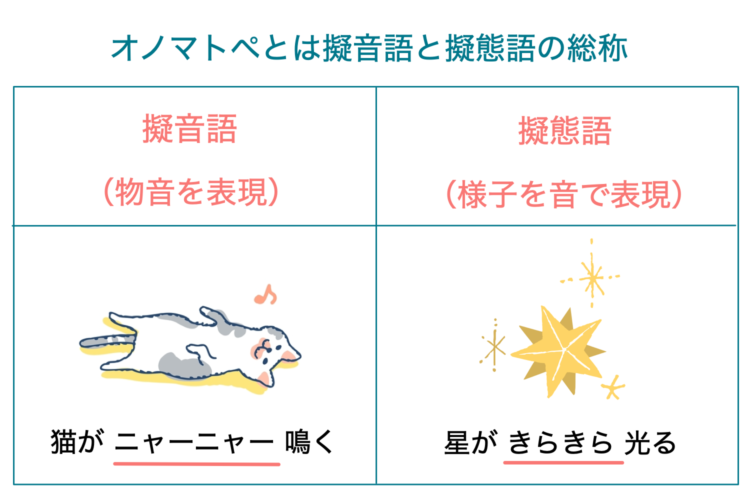

オノマトペとは、擬音語と擬態語の総称のことです。

オノマトペは、話し言葉でも書き言葉でも、非常に身近な存在です。

「ワンワン吠える」「きらきら光る」などが使われます。

一般的に、擬音語は片仮名、擬態語は平仮名で表記されます。

オノマトペを聞いたことはありますがはっきり何かはわかりません。

オノマトペは擬音語と擬態語の総称です。

「猫がニャーと鳴く」の「ニャー」は擬音語なのでオノマトペの一つです。

オノマトペの意味、語源、使い方、英語のオノマトペを一覧と例文で解説いたします。

目次

オノマトペとは擬音語と擬態語の総称

オノマトペとは、擬音語(ぎおんご)と擬態語(ぎたいご)の総称です。

- 擬音語:物音を言語化して表現した言葉

- 擬態語:物事の様子や状態を音で表現した言葉

一般的に、擬音語は片仮名、擬態語は平仮名で表記されます。

ただし、特別のニュアンスを出す場合や、読みにくさを避ける場合には、表記を選択できます。[注1]

擬音語:物音を言語化して表現した言葉

オノマトペの一つである擬音語とは、虫や動物の鳴き声、さまざまな物音を言葉で表現したものです。

一般的に、擬音語は片仮名で表記されます。

雨が降る音の「ザーザー」、風が吹く音の「ビュービュー」、猫が鳴く声の「ニャーニャー」、などは代表的な擬音語です。

同じ文章でも擬音語を使うことでよりイメージしやすくなります。

例文で確認してみましょう。

【例文:擬音語】

雨が激しく降っている。

↓

雨がザーザー降っている。

「ザーザー」という擬音語が使われていると、雨が降る音や様子をより具体的にイメージできます。

オノマトペは、直感的で記憶に残りやすい言葉です。

次の場合に効果的です。

- 固い文章を柔らかくしたいとき

- 文章をイメージしやすくしたいとき

また、国や地域によって、同じ物音についても異なる擬音語が発達しました。

例えば、鶏の鳴き声は、日本語では「コケコッコー」ですが、アメリカでは「クックアドゥードゥルドゥー」です。

また、豚の鳴き声は、日本語では「ブーブー」ですが、英語では「オインク、オインク」です。

副詞や形容動詞を使って表現するよりも、オノマトペを使うほうが、より柔らかく親しみやすい表現になります。

擬態語:物事の様子や状態を音で表現した言葉

擬態語は、実際には音がしない物事の様子や心の状態を音で表現したものです。

一般的に、擬態語は平仮名で表記します。

なめらかな赤ちゃんの肌を「すべすべ」と表現したり、星が光る様子を「きらきら」と表現したりします。

日本人の感性が豊かなためか、日本語の擬態語は豊富にあります。

擬態語には、大きく分けて、次の2つがあります。

- 物事・人の様子や状態を表現する擬態語

- 心情を表現する擬態語

詳しく確認してみましょう。

物事・人の様子や状態を表現する擬態語

擬態語のオノマトペには、物事・人の様子や状態表現する言葉があります。

擬態語を使わない文章と、擬態語を使った文章を読み比べてみましょう。

【例文:状態を表現する擬態語】

彼は黙って働いています。

↓

彼は黙々(もくもく)と働いています。

擬態語を使って「黙々(もくもく)と働いている」と表現したほうが、どんな様子で仕事をしているのかが、より具体的に頭の中でイメージできます。

心情を表現する擬態語

擬態語のオノマトペには、心情を表現する言葉もあります。

擬態語を使わない文章と、擬態語を使った文章を読み比べてみましょう。

【例文:心情を表現する擬態語】

来月の旅行のことを考えると期待で胸がふくらみます。

↓

来月の旅行のことを考えるとわくわくします。

どちらもよい表現ですが、擬態語「わくわく」を使ったほうが、より生き生きと、書き手の胸が高鳴る様子が伝わります。

オノマトペの擬態語を上手に使えるようになれば、心情表現の幅も広がります。

日本語には痛みを表現する擬態語が豊富

さらに、日本語には痛みを表現する擬態語が数多くあります。

- 頭痛: がんがん、ずきずき

- 腹痛: ちくちく、しくしく、きりきり

- 歯痛: ずきずき、じんじん

痛みという主観的な感覚を表現する方法としても、オノマトペが役立つことを示しています。

[注1]参考:一般社団法人共同通信社「記者ハンドブック第13版」

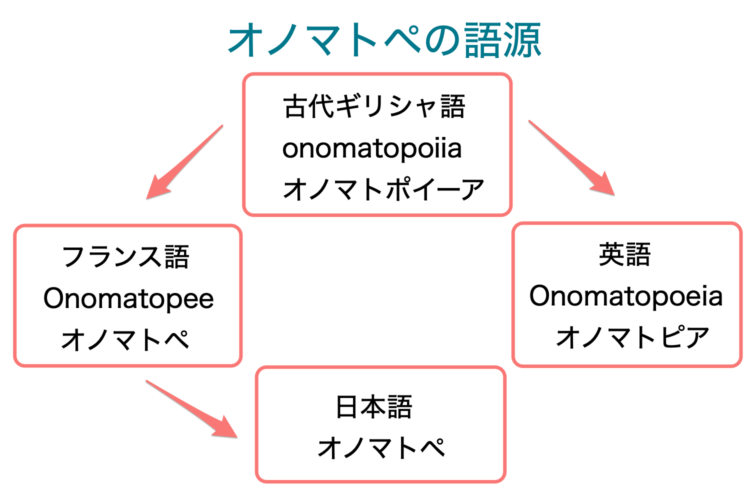

オノマトペの語源は古代ギリシャ語

オノマトペは、擬声語(擬音語・擬態語の総称)を意味するフランス語「onomatopee」を片仮名で表記した言葉です。

オノマトペは、何かの言葉の略かな?と思っていました。

いえ、違います。

オノマトペは、日本語ではなくフランス語なのです。

独特の語感なのはそのためです。

さらに、フランス語の「onomatopee」の語源は、古代ギリシャ語「onomatopoiia」であると言われています。

オノマトポイーアと発音します。

「onoma(名前)」と「poein(作る)」という2つの言葉が足されてできた言葉とされています。

「onomatopoiia」は「言葉を作る」を意味します。

古代ギリシャ語「onomatopoiia(オノマトポイーア)」が広まり、英語の「onomatopoeia(オノマトピア)」やフランス語の「onomatopee(オノマトペ)」へと変化しました。

古代ギリシャ語(onomatopoiia)

↓

フランス語(onomatopee)

↓

日本語(オノマトペ)

日本語のオノマトペ一覧

日本語のオノマトペの歴史は古く、「古事記」「日本書紀」「万葉集」にもオノマトペが見られます。

「古事記」の冒頭では、イザナギノミコトとイザナミノミコトが天の浮橋に立ち、ほこで海原をかき回すシーンがあります。ここで「こをろこをろ」という表現が出てきます。

日本最古の文献にも記述があるオノマトペ。それだけに、日本語には4500語ものオノマトペがあるとされています。

その中でも、現代日本で親しまれているオノマトペを一覧でご紹介します。

擬音語のオノマトペ一覧

擬音語のオノマトペを確認してみましょう。

【動物や虫の鳴き声】

| オノマトペ(擬音語) | 意味 |

| ワンワン | 犬の鳴き声 |

| メーメー | 羊の鳴き声 |

| コケコッコー | 鶏の鳴き声 |

| ニャーニャー | 猫の鳴き声 |

| ミーンミーン | 蝉の鳴き声 |

【自然界の音】

| オノマトペ(擬音語) | 意味 |

| ザーザー | 雨が激しく降る音 |

| ポタポタ | しずくが垂れる音 |

| ビュービュー | 風が強く吹く音 |

| ゴロゴロ | 雷が鳴る音 |

| サラサラ | 木の葉が触れ合う音 |

【動作の音】

| オノマトペ(擬音語) | 意味 |

| チン | 電子レンジの音 |

| コンコン | ドアを叩く音 |

| ミシミシ | 床や壁がきしむ音 |

| パチン | 電気をつけたり消したりする音 |

| ガシャン | ものが割れる音 |

擬態語のオノマトペ一覧

擬態語のオノマトペを見てみましょう。

【人や物事の状態】

| オノマトペ(擬態語) | 意味 |

| ふらふら | 体に力が入らずよろける様子 |

| どんどん | 物事がはかどる様子 |

| うろうろ | 動き回る様子 |

| ことこと | スープなどを煮込む様子 |

| きらきら | 光り輝く様子 |

| つるつる | 表面がなめらかな様子 |

【心情】

| オノマトペ(擬態語) | 意味 |

| わくわく | 期待に胸をふくらませる気持ち |

| うんざり | つくづく嫌な気持ち |

| がっかり | 落胆した気持ち |

| いらいら | 不快で神経が高ぶるさま |

| うきうき | 心が弾むさま |

| うっとり | 心を奪われてぼうっとする |

英語のオノマトペ・フランス語のオノマトペ【一覧】

外国語にももちろんオノマトペはあります。

こちらでは英語のオノマトペとフランス語のオノマトペをご紹介します。

同じものを表現しても、国によって異なる響きなのが興味深いです。

【英語のオノマトペ】

| オノマトペ

(英語) |

日本語 | 意味 |

| bow bow | ワンワン | 犬の鳴き声 |

| meow meow | ニャーニャー | 猫の鳴き声 |

| clap | パチパチ | 拍手の音 |

| bang | バン | 強くぶつかる音 |

| bling bling | ピカピカ | 輝くさま |

| murmur | サラサラ | 川が流れる様子 |

| blab | べらべら | しゃべる様子 |

【フランス語のオノマトペ】

| オノマトペ

(フランス語) |

日本語 | 意味 |

| ouah ouah | ワンワン | 犬の鳴き声 |

| Miaou miaou | ニャーニャー | 猫の鳴き声 |

| plic ploc | ポタポタ | 水滴が落ちる音 |

| glou glou | ゴクゴク | 飲料を飲む音 |

| Ding dong | キンコンカンコン | 鐘の音 |

| atchoum | ハクション | くしゃみの音 |

| gla gla | ブルブル | 震える音 |

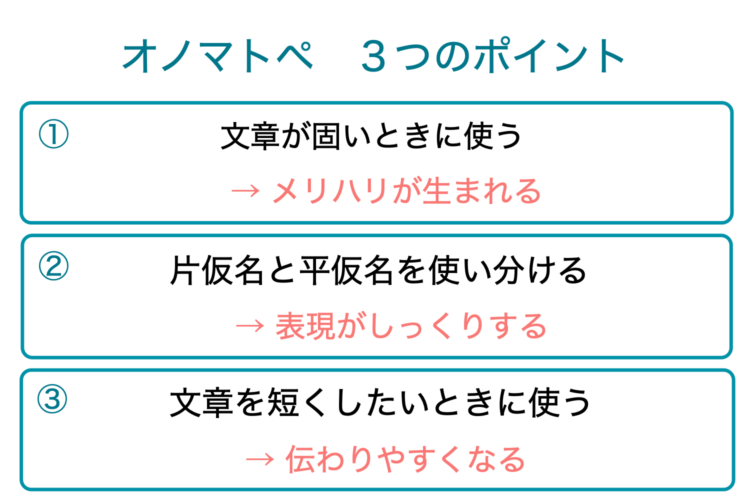

オノマトペの使い方:3つのポイント

【例文:オノマトペの副詞と形容動詞】

副詞: 頭がズキズキと痛む

形容動詞: 頭の痛みはジンジンだ

オノマトペを上手に使いこなせば、長過ぎる文章を短くしたり、かしこまった文体を柔らかい雰囲気へと変えられます。

オノマトペの使い方、3つのポイントをご紹介します。

ポイント1. 文章が固いときに織り交ぜる

文章が固いときや、平坦な印象があるときに、オノマトペを織り交ぜてみましょう。

リズミカルな擬音語や擬態語が入ることで、文章の印象にメリハリが生まれます。

例文で比較してみましょう。

【例文】

生活に瞑想を取り入れることで、不快で高ぶった神経を鎮めて熟睡できます。

↓

生活に瞑想を取り入れることで、イライラを鎮めてぐっすり眠れます。

オノマトペを使うことで、親しみやすく理解しやすい文章になります。

ポイント2. 片仮名と平仮名を使い分ける

文脈によって、オノマトペの片仮名と平仮名を使い分けてみましょう。

一般的に、擬音語は片仮名、擬態語は平仮名で表記します。[注1]

こちらも例文で確認してみましょう。

擬音語は片仮名で表記します。

【例文:擬音語は片仮名で表記する】

風が ビュービュー 吹いている。

ドアを コンコン とノックする。

犬が ワンワン 吠える。

擬態語は平仮名で表記します。

【例文:擬態語は平仮名で表記する】

外はさくさく、中はもちもちの食感を楽しめます。

楽しみでわくわくします。

グラスをぴかぴかに磨きました。

ただし、必ず擬音語は片仮名・擬態語は平仮名で表記しなければならないわけではありません。

特別のニュアンスを出す場合や、読みにくさを避ける場合には、表記を選択できます。[注1]

[注1]参考:一般社団法人共同通信社「記者ハンドブック第13版」

ポイント3. 文章を短くする

文章が長くわかりにくい場合に、副詞や形容動詞をオノマトペに変えてみましょう。

文章が短く、理解しやすくなります。

形容詞や副詞を多用して説明しようとすると、冗長な文章になってしまうこともあります。

オノマトペを使うと、文章を短く軽妙にできます。

風に木の葉が揺れている様子を描写する場合を比較してみましょう。

【例文:オノマトペでわかりやすく表現する】

木の葉が左右に揺れながら舞い落ちます。

↓

木の葉がひらひら舞い落ちます

オノマトペ「ひらひら」を使った文章のほうが理解しやすいのが分かります。

「左右に揺れながら」が「ひらひら」というたった4文字になります。

長い文章はなかなか読み手に読んでもらえないこともあります。適度にオノマトペを取り入れてみましょう。

また、形容詞にオノマトペオノマトペを足すと、より具体的な表現ができます。

形容詞について解説した記事があります。こちらもご覧ください。↓

【注意】オノマトペを使い過ぎない

このように効果的なオノマトペですが、使い過ぎには注意しましょう。

多用すると、文章が幼稚な印象になってしまい、締まりがなくなることもあります。

例文で確認してみましょう。

【例文:オノマトペを使い過ぎた場合】

カンカンに怒った弟は引き出しをガラッと開けた後、プリントをサッと取り出してビリビリ破きました。

例文のようにオノマトペを使い過ぎると、稚拙な印象になってしまいます。

絞って使うことにより、よりオノマトペの効果は発揮されます。

オノマトペを効果的に使ってわかりやすい文章を作成しよう

オノマトペは擬音語と擬態語の総称です。

「ワンワン」「わくわく」など、普段からよく使われています。

文章にもオノマトペを効果的に取り入れてみましょう。

長い文章・固い文章が、軽妙で理解しやすくなります。