句読点の読み方は「くとうてん」です。

句点と読点、どっちがどっちかわかりません。

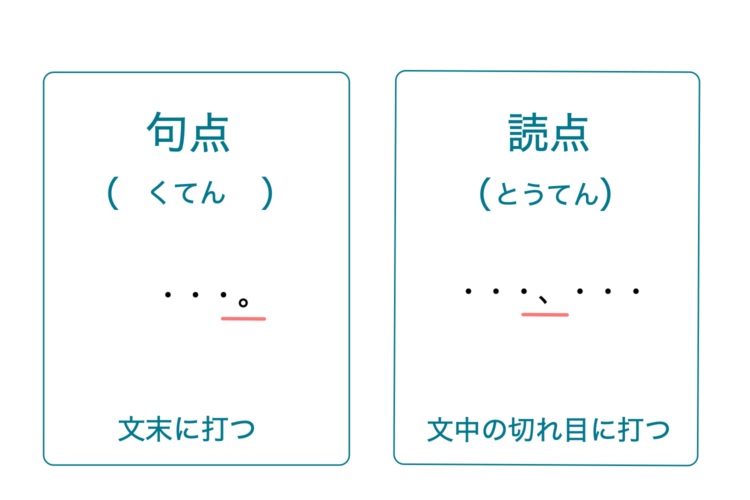

句点(くてん)が「。」読点(とうてん)が「、」です。

覚えておきましょう。

- 句点(くてん) : …。

- 読点(とうてん): …、…

句点とは文末につける「。」 読点とは文章の切れ目につける「、」のことです。

句読点が適切に打たれた文章は、スムーズに理解できます。

句読点の読み方、意味、種類、いつから使用されているかについてわかりやすく解説します。

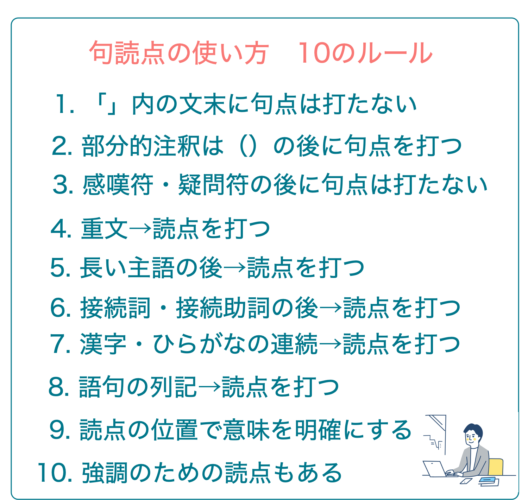

さらに、句読点の使い方10のルールをご紹介します。

特に、かぎかっこの中の文末には句点を打たないことに気をつけましょう。

句読点の意味とは:2種類

句読点の読み方は「くとうてん」です。

「くどくてん」と間違えないように注意しましょう。

句読点は、文章の切れ目や文末などに打つ符号のことです。

文の切れ目や文中の意味の切れ目などに添える符号。句点と読点。

広義には、句点・読点のほか、感嘆符・疑問符・中黒・コンマ・かっこ類などをも含めていうこともある。

[引用]小学館「デジタル大辞泉」

句読点には、句点(くてん)と読点(とうてん)の2種類があります。

- 句点 …。 : 文末に打つ。

- 読点 …、… : 文中の切れ目に打つ。

公用文での句読点の使い方について、文化庁の資料にも、次の記載があります。

ア 句点には「。」読点には「、」を用いる。横書きでは、読点に「,」を用いてもよい 新 句点には「。」(マル)、読点には「、」(テン)を用いることを原則とするが、横書きでは事情に応じ て「,」(コンマ)を用いることもできる。ただし、両者が混在しないよう留意する。学術的・専門的 に必要な場合等を除いて、句点に「.」(ピリオド)は用いない。欧文では「,」と「.」を用いる。

[引用]文化審議会国語分科会/新しい「公用文作成の要領」に向けて(報告)/Ⅰー5符号の使い方/(1)句読点や括弧の使い方[pdf]

句読点は、文章を読みやすくしたり、内容を正しく伝えたりするために打ちます。

句読点の使用はいつから?

明治より前の時代では、句読点の使い方は統一されていませんでした。

1906年(明治39年)、文部省の「句読法案」により、句読点の使い方が公に示されました。[注1][注2]

この頃から、句読点の使用が定着していきました。

[注1]朝日新聞デジタル/ことばマガジン

句読点の使い方10のルール

意外と知らない句読点の使い方10のルールをご紹介します。

ルールは他にもありますが、これは知っておきたい、というルールをご紹介します。

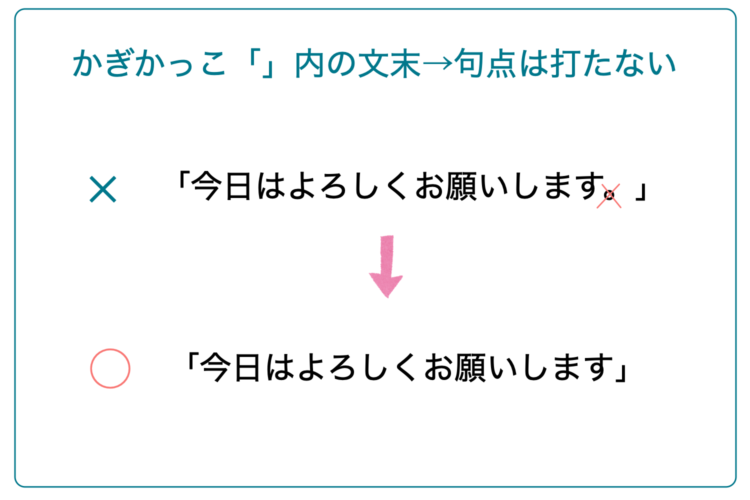

ルール1. かぎかっこ「 」内の文末に句点は打たない

一般的に、「 」内の文末には句点を打ちません。

例文で確認してみましょう。

【例文】

✕ 「こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。」

↓

◯ 「こんにちは。今日はよろしくお願いいたします」

ただし、かぎかっこの直前に主語があり、「と述べた」などの述語が省略されている場合には、かぎかっこの後ろに句点を打ちます。

【例文】

その男性は一言だけ「今日はよろしくお願いいたします」。

そして頭を下げた。

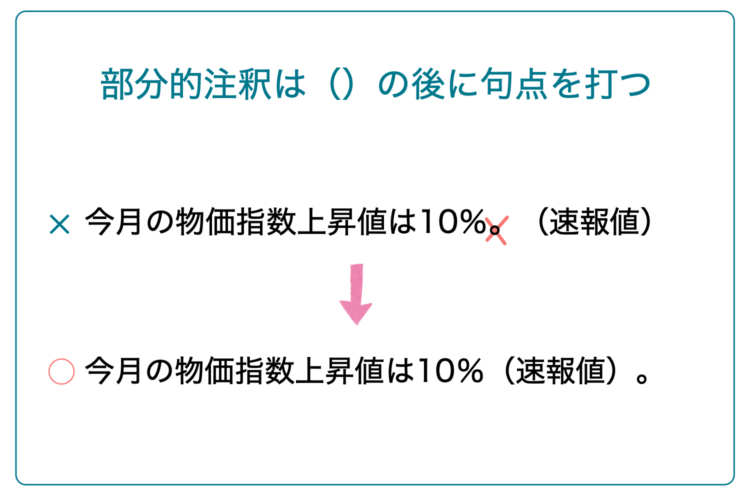

ルール2. 部分的注釈はかっこ()の後に句点を打つ

部分的注釈がある場合、句点は注釈のかっこ()の後ろに打ちます。

例文で確認してみましょう。

【例文】

✕ 今月の物価指数上昇値は10%。(速報値)

↓

◯ 今月の物価指数上昇値は10%(速報値)。

ただし、括弧の中が文章全体の注釈、筆者名、クレジットなどの場合には、かっこ()の前に句点をつけます。

【例文】

彼らは良質で安価な素材探しを諦めなかったことで成功をおさめた。(商品開発部 佐藤)

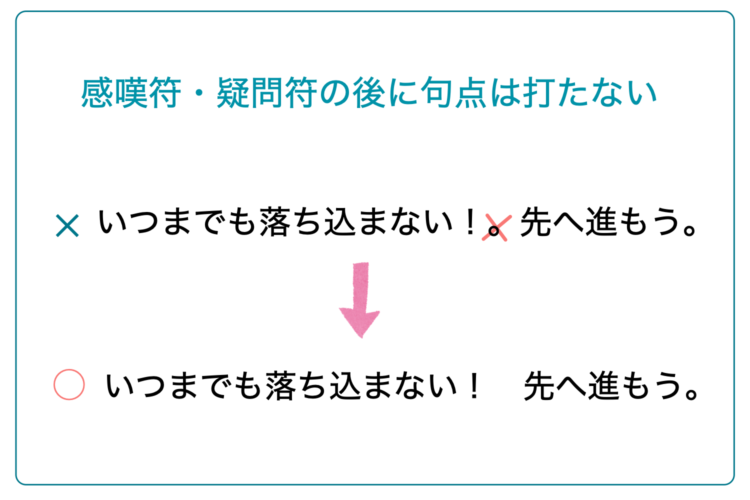

ルール3. 感嘆符・疑問符の後に句点は打たない

「!」や「?」のような感嘆符や疑問符の後には句点を打ちません。

感嘆符や疑問符の後に文章を続ける場合は、後に続く文章の前に全角スペースを挿入するとわかりやすくなります。

例文で確認してみましょう。

【例文】

✕いつまでも落ち込まない!。先へ進もう。

↓

◯ いつまでも落ち込まない! 先へ進もう。

✕ このペンはあなたのものですか?。会議室のテーブル下に落ちていましたよ。

↓

◯ このペンはあなたのものですか? 会議室のテーブルの下に落ちていましたよ。

感嘆符や疑問符についてご説明した記事もご覧ください。↓

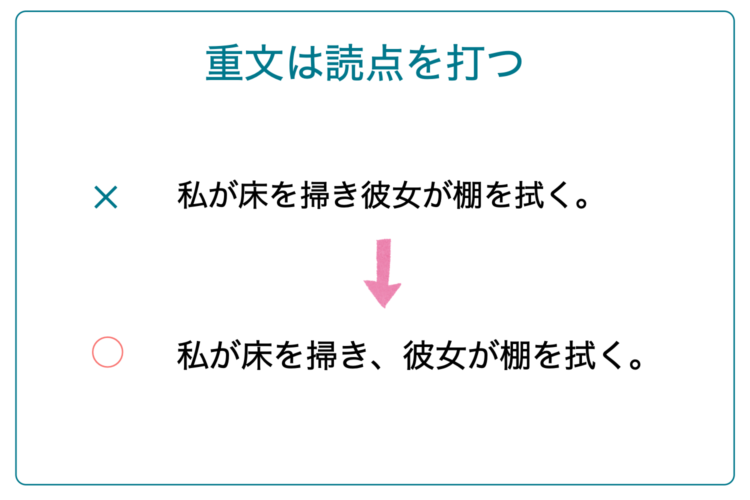

ルール4. 重文は読点を打つ

「主語+述語」が複数回登場する重文では、読点を打ちます。

例文で確認してみましょう。

【例文:重文】

✕ 私が床を掃き彼女が棚を拭く。

↓

◯ 私が床を掃き、彼女が棚を拭く。

✕ 私は新人だが彼はすでに経験を積んでいる。

↓

◯ 私は新人だが、彼はすでに経験を積んでいる。

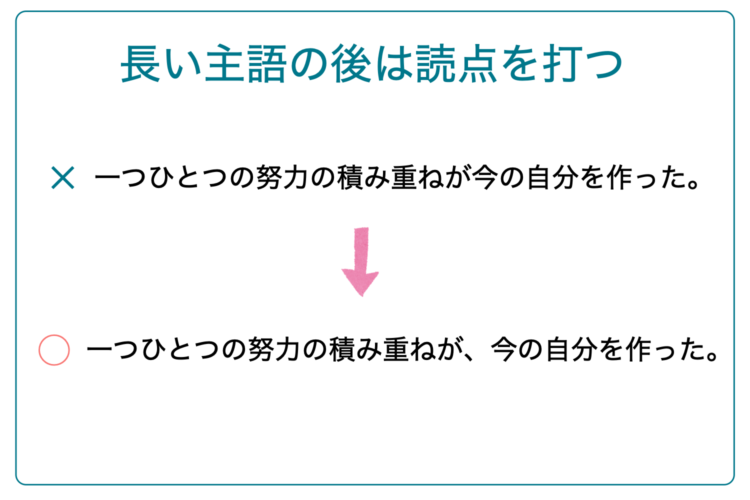

ルール5. 長い主語の後は読点を打つ

長い主語の後には読点を打つほうがわかりやすくなります。

例文で確認してみましょう。

【例文:主語が長い場合】

✕ 一つひとつの努力の積み重ねが今の自分を作った。

↓

◯ 一つひとつの努力の積み重ねが、今の自分を作った。

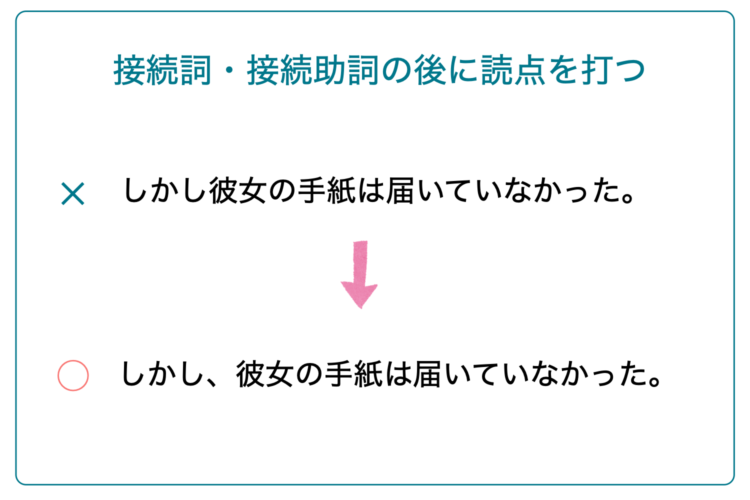

ルール6. 接続詞・接続助詞の後には読点を打つ

接続詞や接続助詞の後に読点を打つとわかりやすい文章になります。

例文で確認してみましょう。

【例文】

✕ しかし彼女の手紙は届いていなかった。

↓

◯ しかし、彼女の手紙は届いていなかった。

✕ もう少し頑張っていれば80点は取れただろう。

↓

◯ もう少し頑張っていれば、80点は取れただろう。

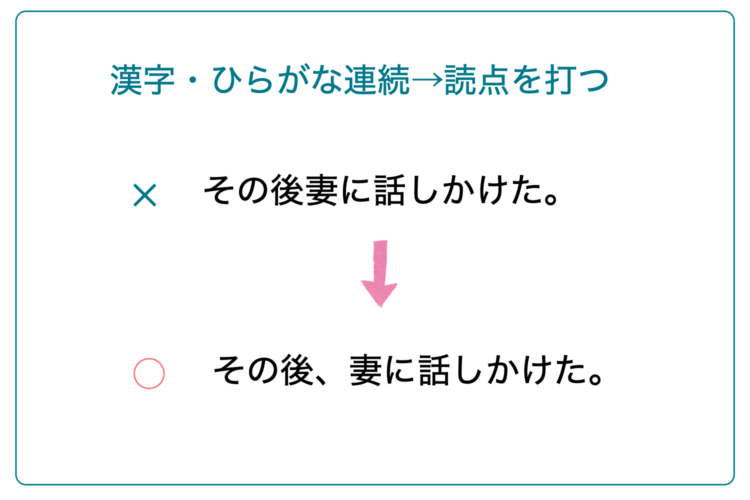

ルール7. 漢字・ひらがなが連続しているときには読点を打つ

文章中に漢字やひらがなが連続するときには、読点を打ってわかりやすくします。

例文で確認してみましょう。

【例文:ひらがなが続く場合】

✕ ここではきものを脱いでください。

↓

◯ ここで、はきものを脱いでください。

【例文:漢字が続く場合】

✕ その後妻に話しかけた。

↓

◯ その後、妻に話しかけた。

例文は、読点がないと、後妻なのか、自分の妻なのかわかりません。

適切な箇所に読点を打ち、内容を正しく伝えましょう。

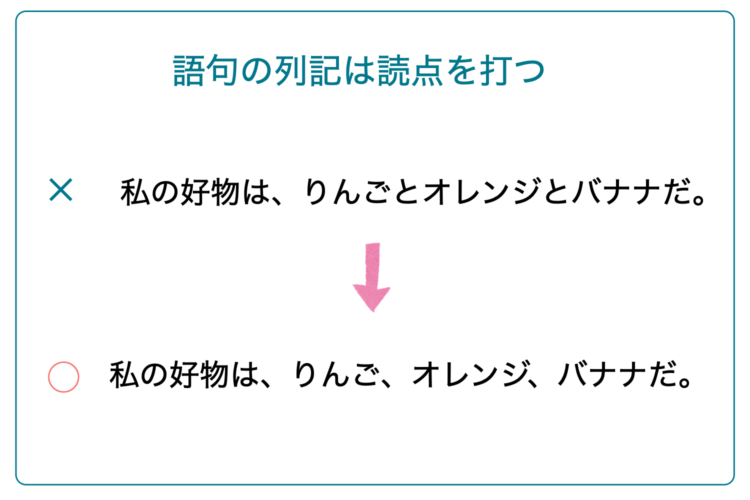

ルール8. 語句の列記は読点を打つ

語句の列記が3つ以上出てくるときには、読点を打ちます。

例文で確認してみましょう。

【例文:並列】

✕ 記事を仕上げる際に大切なのは、情報収集と構成と校正作業だ。

↓

◯ 記事を仕上げる際に大切なのは、情報収集、構成、校正作業だ。

読みやすくするためには、読点を打ってリズムを作りましょう。

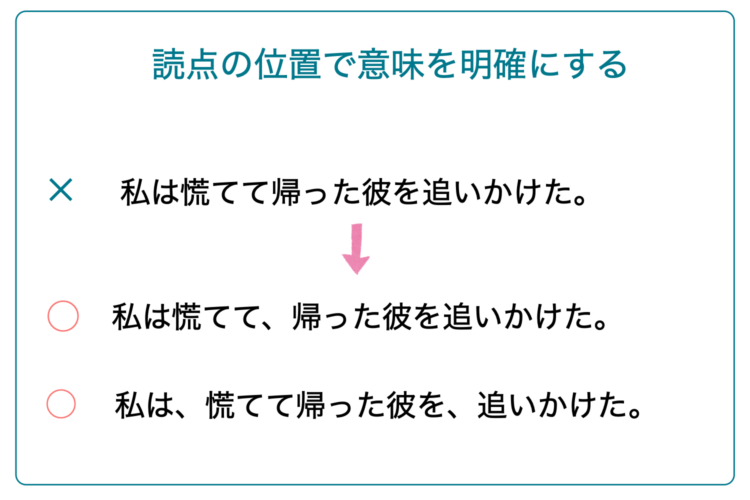

ルール9. 読点の位置で意味を明確にする

読点は、文章の読み誤りを防ぐためにも使われます。

読点の位置により、意味が変わることもあるため注意が必要です。

例文で確認してみましょう。

【例文:読点の位置で意味が変わる】

✕ 私は慌てて帰った彼を追いかけた。

↓

◯ ① 私は慌てて、帰った彼を追いかけた。

◯ ② 私は、慌てて帰った彼を、追いかけた。

読点を打てば、慌てているのが彼なのか私なのかがわかります。

読み手に正確な情報を伝えるためには、読点を使って「誰が何を」という修飾をはっきりさせましょう。

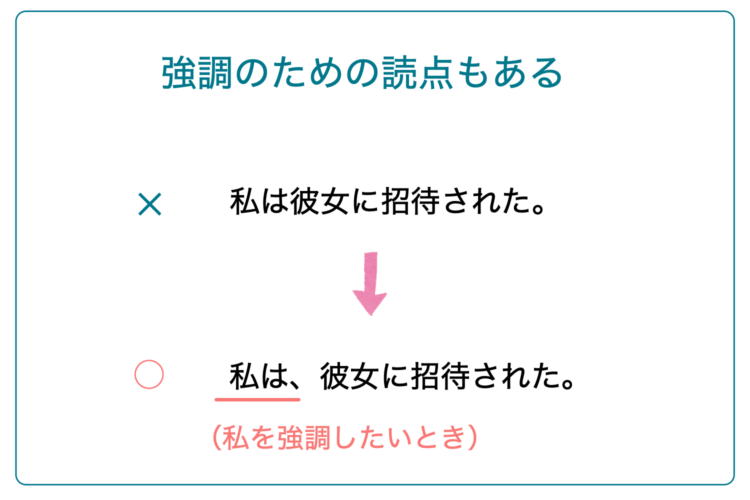

ルール10. 強調のための読点もある

意味を強調する読点もあります。

例文で確認してみましょう。

【例文:強調の読点】

✕ 私は彼女に招待された。

↓

◯ 私は、彼女に招待された。

下の文は、「私は」彼女に招待されたと、自分のことを強調したい場合です。

(他の人のことはわからないが「私は」こうである、と強調したい場合など)

例文だけでは、ただの読点にも見えますが、実際の文章では、文脈から強調であると判断できるでしょう。

読点などの強調記号については、こちらの記事もご覧ください。↓

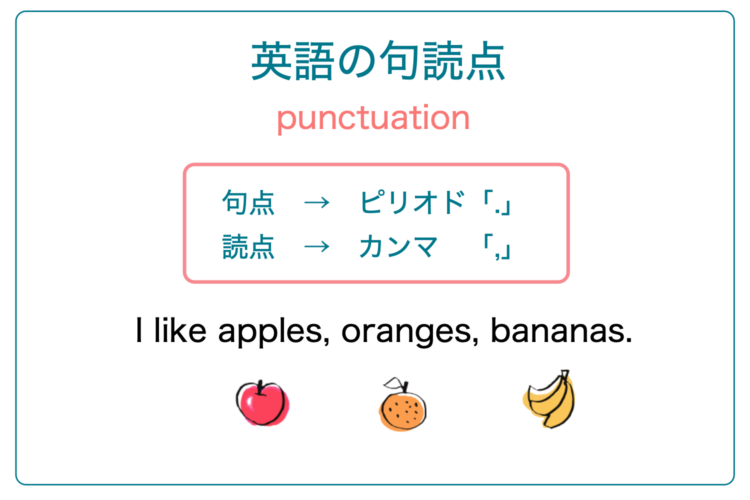

英語の句読点:ピリオド「.」カンマ「,」

英語にも句読点はあります。

「punctuation」が句読点を指します。

日本語の句点「。」に近いのがピリオド「.」です。

また、日本語の読点「,」に近いのがカンマ「,」です。

例文で確認してみましょう。

【例文:英語の句読点】

✕ I like apples oranges bananas

↓

◯ I like apples, oranges, bananas.

カンマやピリオドを適切入れると文章がわかりやすくなります。

句読点の使い方のルールを知っておこう

句読点の読み方は「くとうてん」です。

句点(くてん)が「。」読点(とうてん)が「、」です。

知っておくとすぐに役立つ句読点の使い方10のルールをご紹介しました。

句読点を適切に打つと、わかりやすい文章が作成できます。

意味を正確に伝えるためにも、句読点の使い方を知っておきましょう。

参考:共同通信社「記者ハンドブック第13版」