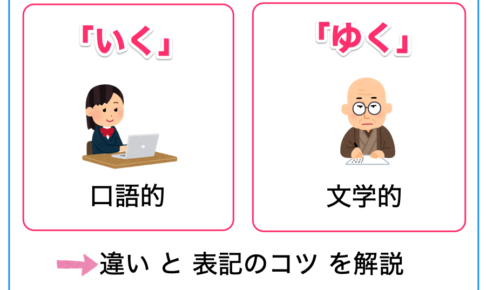

「いく」と「ゆく」の違いは?2つの表記のコツ

「行く」には、「いく」と「ゆく」の2つの読み方があります。どちらで表記するのが正しいのか迷うこともあります。 どちらも間違いではありません。 次のように状況によって使い分けます。 いく…より口語的 ゆく…よ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

「行く」には、「いく」と「ゆく」の2つの読み方があります。どちらで表記するのが正しいのか迷うこともあります。 どちらも間違いではありません。 次のように状況によって使い分けます。 いく…より口語的 ゆく…よ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

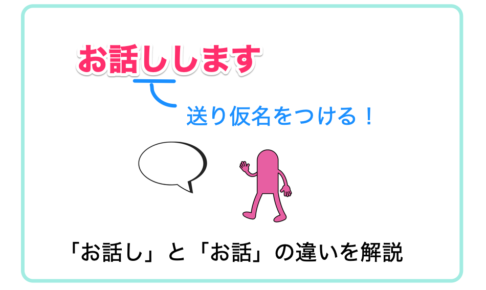

「お話しします」と「お話します」の送り仮名はどちらが正解でしょう。 「お話しします」が正解です。 「お話しします」は「話す」の謙譲語です。 目上の方に対して、自分がへりくだる場合に使います。 …

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

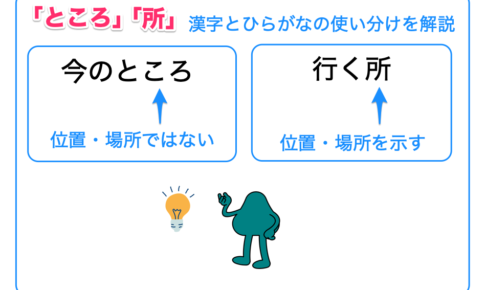

「ところ」と「所」は、公用文において使い分ける必要があります。 …サービスしてみた ところ、大盛況でした …サービスしてみた 所、大盛況でした 上記の文章の場合、次のようにひらがな表記するのが…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

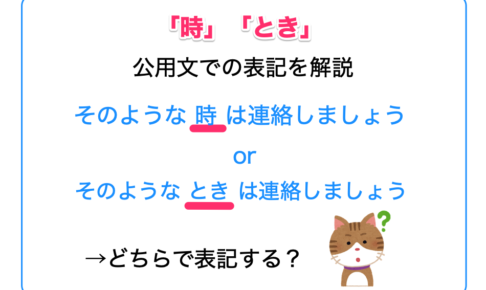

「時」と「とき」は、公用文において使い分ける必要があります。 そのような 時 は連絡しましょう そのような とき は連絡しましょう 正解はどちらでしょう。 出版物やweb記事では下記が正解とさ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

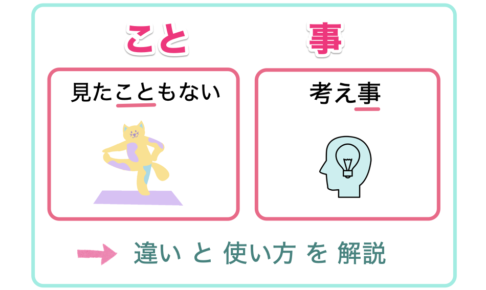

「考え事をしていた」 「見たこともない…」 漢字の「事」とひらがなの「こと」は、表記の使い分けが必要です。 公用文では次のように使い分けます。[注1] 事:具体的な事柄・実質名詞 こと:抽象的…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

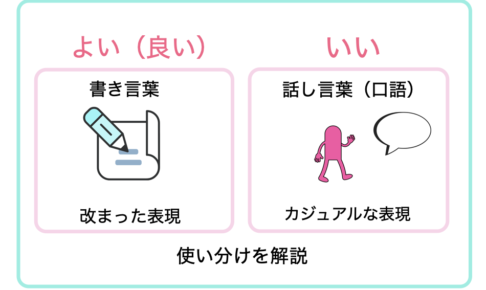

「それなら効率が いい と思います」 会話では自然に使われる「いい」という言葉ですが、書き言葉になると「よい」を使うべきかと悩む場合があります。 「効率がいいと思います」「効率がよいと思います」 メールであれば、どちらが…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

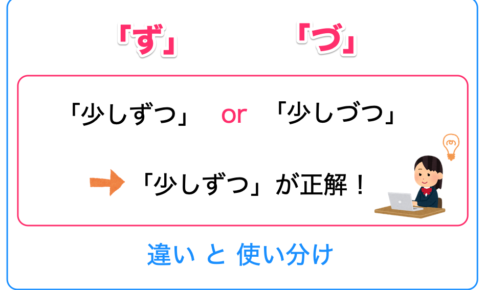

大人になると感覚的にわかる「ず」と「づ」の違い。 思い込みで違う使い方をしていることもあります。 また、「稲妻」は、元の漢字である「妻」は「つま」ですが、「いなずま」と表記します。 これは、分解できない言葉の場合には「ず…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

敬語の「下さい」と「ください」は、ビジネスや公用文では、次の使い分けが必要です。 「コーヒーを下さい」 「ご安心ください」 上記のように使い分けます。 何かをもらいたい動詞であれ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

文章を書きながら、「共に」「ともに」、「あれ?どちらの表記で書くのがいいのかな?」と思うことがあります。 公用文では明確な指針があるため、こちらでご紹介いたします。 目次1 「共に」「ともに」の使い分け【公…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

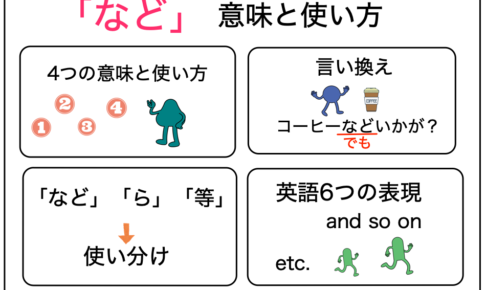

「など」「等」「〜ら」の使い分けについて知っておきましょう。 また、「など」には、複数のものを示す意味を含めて4つもの意味があります。 それぞれの意味と使い方についてご説明いたします。 &nb…