在宅SEOライター募集!!

記事作成代行屋を運営している株式会社センターグローブの在宅ライターとして、一緒にお仕事しませんか? 目次1 メリット2 デメリット3 採用基準4 採用までの流れ5 報酬6 単価アップについて7 業務の流れ7.1 応募フォ…

取材・撮影・インタビュー

取材・撮影・インタビュー

記事作成代行屋を運営している株式会社センターグローブの在宅ライターとして、一緒にお仕事しませんか? 目次1 メリット2 デメリット3 採用基準4 採用までの流れ5 報酬6 単価アップについて7 業務の流れ7.1 応募フォ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

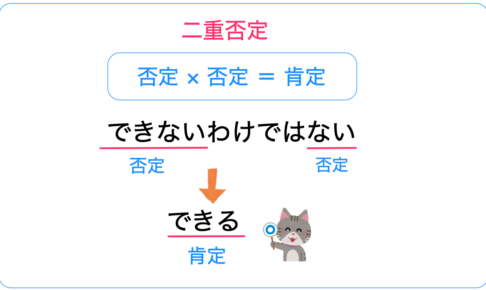

二重否定とは、一つの文章のなかで否定する言葉を2回使用し、肯定を示す表現です。 下記の文章は二重否定です。 子どもでも、できないわけではない 少しわかりにくいな、と感じる文章ですね。 意味が同…

取材・撮影・インタビュー

取材・撮影・インタビュー

目次1 定期的なオンラインミーティングやメッセ―ジで細かいFBをもらえる2 指示が明確でやりやすい一方で正しい情報を書くという責任感を求められる3 これまでの経験を活かして力になりたい4 ライティングで大切にしているのは…

取材・撮影・インタビュー

取材・撮影・インタビュー

目次1 構成の指示・参考URLが共有されるからライティングが進めやすい2 不要な手戻りや無理なスケジュールが組まれない3 ライターをはじめたきっかけは渡米〜どこにいても収入が得られる仕事で思いついたのがライティング4 ラ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

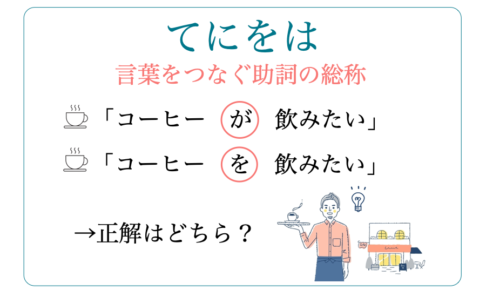

「てにをは」とは言葉をつなぐ「助詞」の総称です。 「てにをは」が1文字変わるだけで、文章のニュアンスがガラリと変化します。 「父 が 本を買ってくれた」 「父 は 本を買ってくれた」 上はどち…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

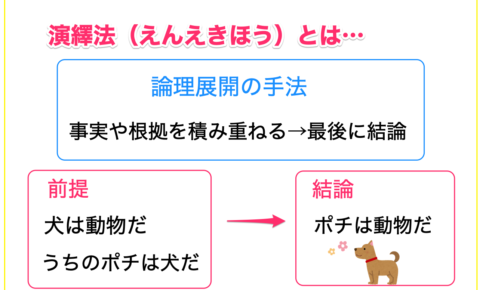

演繹法(えんえきほう)は、論理展開の手法の1つです。 演繹法では、最初に結論を定めず、根拠、事実に基づいて論理を展開していき、最後に結論を導き出します。 演繹法とよく一緒に語られるのが帰納法ですが、帰納法はいくつかの事例…

記事作成/初心者向け

記事作成/初心者向け

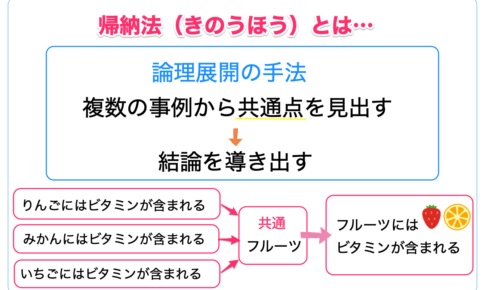

論理的な文章を書くためによく使われるのが、演繹法(えんえきほう)と帰納法(きのうほう)です。 帰納法は、複数の事例から、共通点を抜き出し、結論を導き出す論理展開の手法です。 帰納法とよく一緒に語られるのが演繹法ですが、こ…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

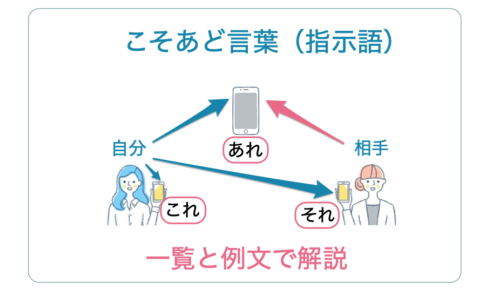

「こそあど」とは指し示す働きを持つ語である指示語の総称です。 「これ」「それ」「あれ」「どれ」などの語があることから、「こそあど」と呼ばれます。 短い言葉で対象を指し示す便利な言葉ですが、使い方を誤ると何を…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

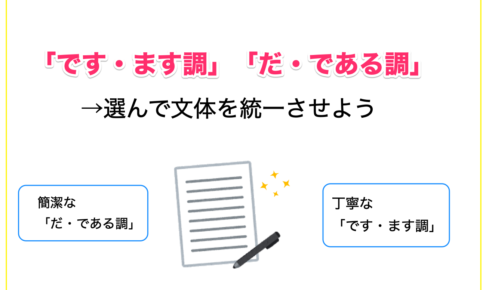

記事を作成するときに、「です・ます調」と「だ・である調」のどちらの文体でライティングすべきかお悩みの担当者の方も少なくありません。 一般的な解説記事であれば、丁寧で柔らかい印象の「です・ます調」が正解です。…

記事作成の基礎知識

記事作成の基礎知識

記事を書いて配信するときは事前に内容を確認しているはずなのに、稚拙な文章と言われてしまうと落ち込んでしまいます。 直接「稚拙(幼稚で未熟)な文章だ」と言ってもらえれば自分でも気づけますが、ほとんどの場合は言ってもらえませ…