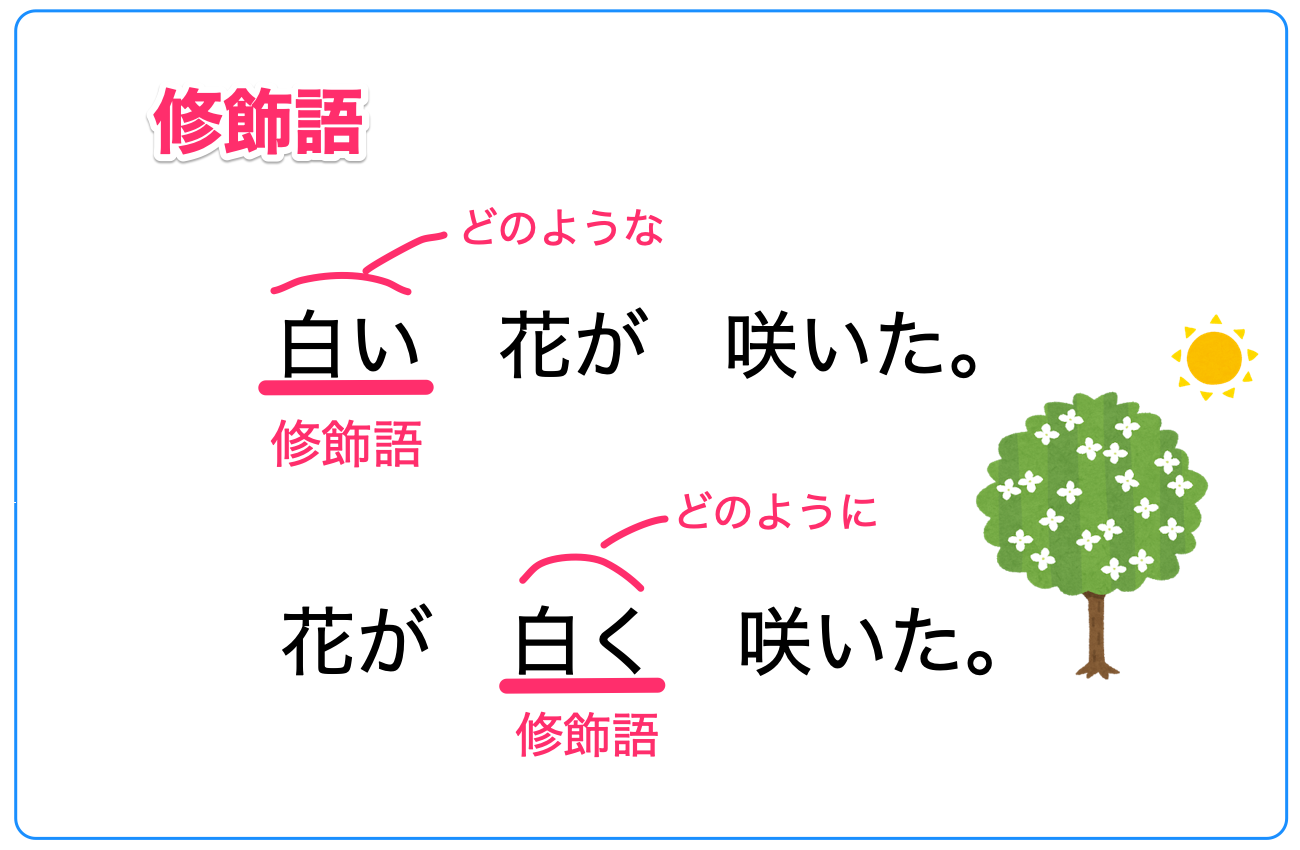

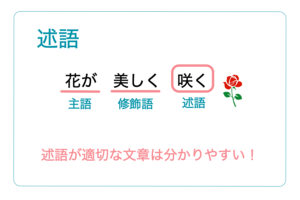

他の言葉を修飾し、内容を詳しく説明するのが修飾語です。

- 白い 花びらが、湖面に 浮かぶ。

「白い」は「花びら」を修飾し、「湖面に」は「浮かぶ」を修飾しています。

「花びらが浮かぶ」という、ざっくりした文章に比べ、「どんな花」が「どこに」浮かんでいるのか、よくわかります。

修飾語は、文章で伝えたいことを、具体的に、読み手の目に浮かぶように説明してくれます。

修飾語の使い方には、「被修飾語の直前に置く」など、いくつかのコツがあります。

こちらでは、修飾語について、意味、見分け方、効果的に使う4つコツを、わかりやすくご説明します。

修飾語を使いこなして、生き生きした文章を作成をしましょう。

目次

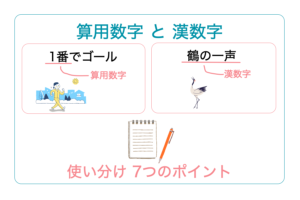

修飾語の意味とは:他の言葉を修飾して内容を詳しく説明する言葉

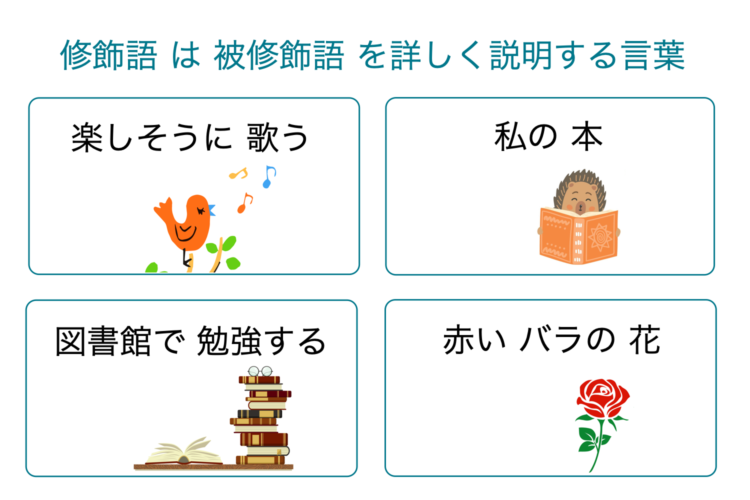

ほかの文節を修飾して、文章の意味を詳しく説明するのが修飾語です。

名詞を「どのような〇〇」と修飾したり、動詞を「いつ・どこで・どのように△△」と修飾したりします。

修飾語によって修飾される言葉を被修飾語と呼びます。

【修飾語】

- どのような 〇〇 : 赤い 花

- 何の 〇〇 : バラの 花

- 誰の 〇〇 : 私の 本

- いつ △△ : 明日 帰る

- どこで △△ : 図書館で 勉強する

- どのように △△ : 楽しそうに 遊ぶ

修飾語を例文で見てみましょう。

【例文:修飾語を見つけよう】

大きな 犬が 玄関で ワンワン 吠える

「大きな」は、名詞「犬」を修飾して、「どんな」犬かを説明しています。

「玄関で」「ワンワン」は、それぞれ「吠える」を修飾して、「どこで」「どんなふうに」吠えるのかを説明しています。

修飾語なしに「犬が吠える」だけでは、漠然としていて状況を伝えきれているとは言えません。

読み手によって異なるさまざまなイメージが浮かんでしまいます。

「大きな(どんな)」「玄関で(どこで)」「ワンワン(どのように)」と、修飾語で詳しく説明することで、その場面を具体的に伝えられます。

つまり、修飾語が使われることで、読み手は状況をより的確に理解できます。

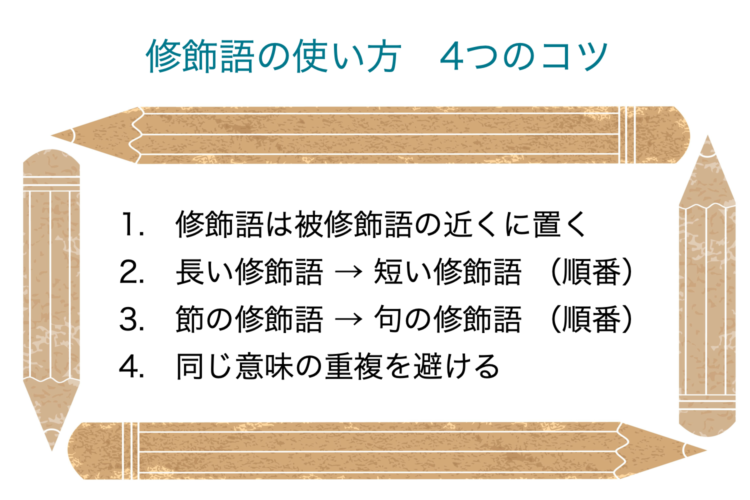

修飾語の使い方4つのコツ

修飾語を効果的に使うための4つのポイントをわかりやすく解説いたします。

コツ1. 修飾語は被修飾語の直前に置く

修飾語をどの位置に置くかはとても重要です。

わかりやすい文章のためには、修飾語を被修飾語の直前に置きましょう。

直前が無理な場合も、できるだけ近くに置いてください。

例文で確認してみましょう。

【例文:修飾語の位置】

×:先生は とても みんなに 優しく 語りかけた。

↓

◯:先生は みんなに とても 優しく 語りかけた。

急いで執筆していると、自分の頭の中では意味がわかっているため、×のような文章になることもあります。

読み手は少しの引っかかりでも負担を感じます。

修飾語は被修飾語の直前に置くように気を配りましょう。

また、複数の意味に解釈できる位置に修飾語を置くのも避けてください。

【例文:複数の意味に解釈できる文章】

×: 美しい 姉の 作品

上の例文は、「美しい姉」の作品なのか、美しい「姉の作品」なのか、どちらの意味にも解釈できます。

これでは正確に意図を伝えられません。

意図がわかるように修正します。

【例文:修飾語の位置が適切な文章】

◯: 姉の 美しい 作品

これなら、誤解はおきません。読み手も「どちらかな?」と立ち止まることなく読み進められます。

もっと入り組んだ文章では、修飾語の位置が悪いと意味を誤解されてしまうことがあります。

例文で確認してみましょう。

【例文:修飾語の位置が悪い文章】

×: 留学して1年が過ぎ、だんだん聴き取れないと感じていた言葉が、聴き取れるようになってきた。

上記では意味がよくわかりません。

修飾語の位置を修正します。

【例文:修飾語の位置が適切な文章】

◯: 留学したての頃は聴き取れないと感じていた言葉が、1年が過ぎ、だんだん聴き取れるようになってきた。

これなら、スムーズに理解できます。

思いつくままに書いていると修飾語の位置が離れてしまいがちです。

理解しやすい文章のため、修飾語は被修飾語の近くに置くよう心がけましょう。

負担なく読み進められるか、読み返して確認しましょう。

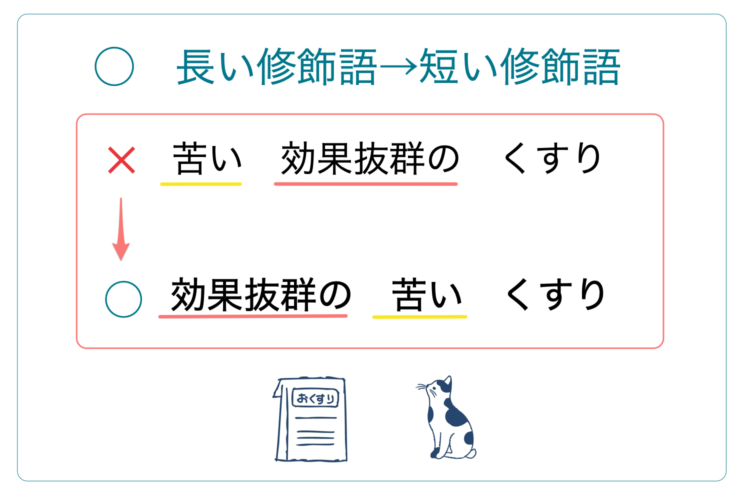

コツ2. 長い修飾語→短い修飾語の順番で配置する

修飾語が複数ある場合は、より理解しやすい順番で配置する必要があります。

まず、長い修飾語と短い修飾語があったら、長い修飾語を先に配置しましょう。

例文で確認しましょう。

【例文:長い修飾語→短い修飾語】

×: 美味しい コックさんお手製の りんごジャム

↓

◯: コックさんお手製の 美味しい りんごジャム

長い修飾語を先にしたほうが、文章がわかりやすくなります。

もう一つ見てみましょう。

【例文:長い修飾語→短い修飾語】

×:苦い効果抜群の くすり

↓

◯: 効果抜群の 苦い くすり

やはり、長い修飾語を先にした方が、すっきりします。

複数の修飾語がある場合、配置に迷ったら、「長い修飾語→短い修飾語」の順番を思い出してみてください。

コツ3. 節の修飾語→句の修飾語の順番で配置しよう

「節」とは、述語を含む文章のかたまりです。

「句」とは、述語を含まない文章のかたまりです。

節の修飾語と句の修飾語があったら、配置は、「節→句」の順番にしましょう。

例文で確認してみましょう。

青字が節、赤字が句です。

【例文:節の修飾語→句の修飾語】

×:素晴らしい 成功の秘訣が書かれている 本

↓

◯: 成功の秘訣が書かれている 素晴らしい 本

修飾語が「節→句」の順番で書かれている文章の方がわかりやすくなります。

もう一つ見てみましょう。

【例文:節の修飾語→句の修飾語】

×: 上手な 編集者が絶賛する 文章

↓

◯: 編集者が絶賛する 上手な 文章

やはり、「節→句」の順番で書かれている文章の方が、意味がスムーズに頭に入ります。

こうした知識を一つひとつ理解して、誠実に積み上げていくことで、スラスラと理解できる文章が出来上がります。

コツ4. 同じ意味の重複を避ける

同じ意味の説明を、言葉を変えて何度も行ってしまうのも避けましょう。

修飾語と重ねて、文末でも同じ意味の表現をしてしまうことがあります。

例文で確認してみましょう。

【例文:説明の重複】

×: そのカフェを 利用するのは 主に 大学生が 多い。

↓

◯: そのカフェを 利用するのは 主に 大学生だ。

◯: そのカフェを 利用するのは 大学生が 多い。

修飾語「おもに」と、文末の「多い」という説明は、ほぼ同じ意味です。重ねて使うのはやめ、◯の例文のようにどちらか一つに絞りましょう。

【例文:説明の重複】

×: しばしば 店を訪れる機会が 少なくない。

↓

◯:しばしば店を訪れる機会が ある。

◯: 店を 訪れる機会が 少なくない。

修飾語「しばしば」と、文末の説明「少なくない」も、ほぼ同じ意味です。重ねて使うのは避けましょう。

どちらか一つに絞るほうが、文章の印象もすっきりします。

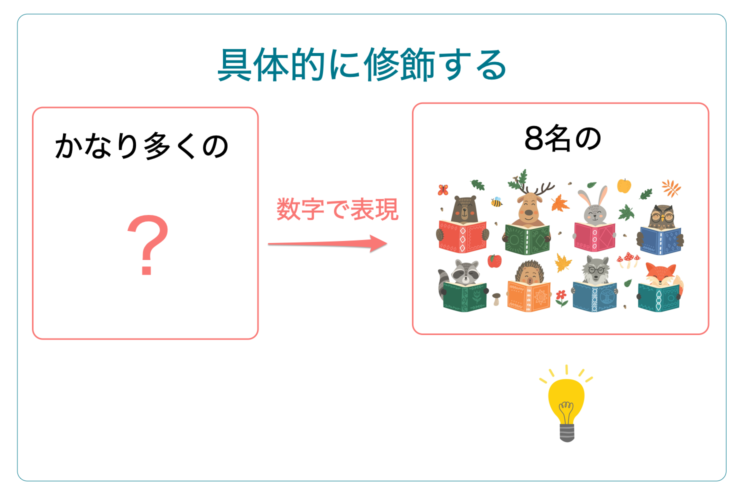

具体的に修飾してイメージしやすい文章にする

書いた文章を活き活きとイメージしてもらうためには、より具体的に修飾しましょう。

下記の工夫をしてみるのがおすすめです。

- できるだけ数量で表す

- 「さまざま」「いろいろ」の中身を示す

「いくつか」「かなり」「数名」などは、抽象的な表現で、読み手とイメージを共有しにくいです。

具体的な数字を入れましょう。

【例文:数字で示す】

×: かなり多くの 参加者が 腹痛に悩まされた。

↓

◯: 9名の 参加者が 腹痛に悩まされた。

「9名の」という具体的な数字が示されている方が、すっきり理解できます。

「さまざま」「いろいろ」も、もっと具体的に説明してみましょう。

【例文:「さまざまな」の中身を示す】

×: 劇場の座席には さまざまな装飾が 施されている。

↓

◯: 劇場の座席には 赤のビロードに金の縁取りの 装飾が 施されている。

「さまざまな」の中身を「赤のビロードに金の縁取りの」と示すことで、読み手もより具体的にイメージを共有できます。

「かなり」も、もっと具体的に表現してみましょう。

【例文:「かなり」を具体的に表現】

×: 昨日から かなり しんどいと 感じている

↓

◯: 昨日から 食事が摂れないほど しんどいと 感じている

「かなり」の中身を「食事が摂れないほど」と示すことで、「しんどい」状況をより明確にイメージできます。

このように、修飾語の抽象的な表現は、もっと具体的な表現に書き直してみましょう。

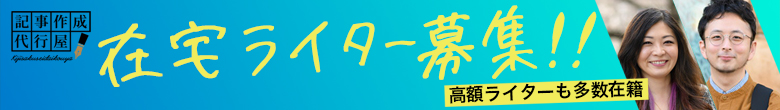

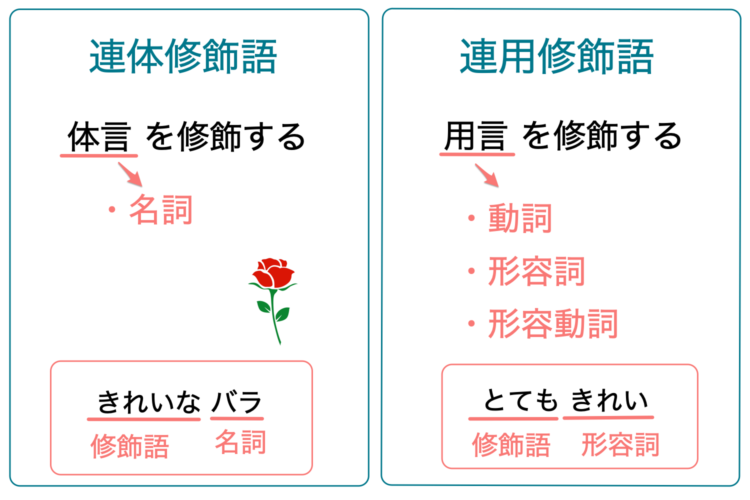

修飾語の見分け方:連体修飾語と連用修飾語

2種類の修飾語の見分け方をご紹介します。

修飾語には大きく2種類あります。

- 連体修飾語: 体言(名詞)を修飾する

- 連用修飾語: 用言(動詞・形容詞・形容動詞)を修飾する

「なんだかややこしいな」と感じるかもしれません。

国語のテストであれば必要な知識ですが、実際の文章作成をする際に、「これは体言を修飾しているから連体修飾語だ」などと考えなくても、文章は書けます。ご安心ください。

しかし、知っていると少し専門的に文章がわかるため、ここは軽く覚えておきましょう。

連体修飾語

連体修飾語は、体言(名詞)を修飾します。

【例文:連体修飾語】

きれいな 宝石

私の カバン

連体修飾語は、「どのような〇〇」「誰の〇〇」を表します。体言にくっついて詳しく説明する働きがあります。

体言とは、名詞のことです。

上記の例文であれば、「宝石」「カバン」は体言です。修飾語があることで、どのような宝石なのか、誰のカバンなのかがわかりますね。

連体詞についてはこちらの記事をご覧ください。↓

連用修飾語

連用修飾語は、用言(動詞・形容詞・形容動詞)を修飾します。

【例文:連用修飾語】

とても 美しい (形容詞 を修飾)

ずいぶん 穏やかだ (形容動詞 を修飾)

今朝、緑道を 歩いた (動詞 を修飾)

連用修飾語は、「どのように〇〇」を表すほか、「いつ」「どこで」なども表します。

形容詞、形容動詞については、こちらの記事をご覧ください。↓

修飾語の練習問題

修飾語の練習問題に挑戦してみましょう。

次の修飾語(赤字)が、どの文節を修飾しているのか探してみましょう。

【練習問題:被修飾語を探してみよう】

- 激しく 雷が 鳴る。

- 大きい声で 彼は 叫んだ。

- 夏の朝に楽しく 散歩する

- 蝶が ひらひらと空を 舞う

- お母さんのように きちんと 部屋を 片付けよう。

修飾語によって詳しい説明を加えられているのが被修飾語です。

【解答】

激しく→鳴る

大きい声で→叫んだ

夏の朝に→散歩する 楽しく→散歩する

ひらひらと→舞う 空を→舞う

お母さんのように→片付けよう きちんと→片付けよう

英語の修飾語【英語文法】

英語の修飾語には「形容詞」「副詞」「前置詞句」が含まれます。

「どんなふうに」「どの程度」「いつ」「どこで」などを表します。

【例文:英語の修飾語】

I have ablack cat.

私は黒い猫を飼っています。

I can swim fast.

私は速く泳げます。

She runs very fast.

彼女はとても速く走ります。

We walk in the park on Saturday.

私達は土曜日に公園を歩きます。

英語の修飾語も、ほかの語句を修飾して説明を加える役割をします。

修飾語で読み手とイメージを共有しよう

書き手は、自分の頭の中で、これから書こうとしていることのすべてがわかっています。しかし、読み手は書かれたことしかわかりません。

伝えたい事柄を読み手としっかり共有するためには、修飾語を使って具体的に表現しましょう。